夏の日照りの中でも、凍てつく寒さの中でも、植物はたくましく生き抜いている。動くことができない植物は、変転する環境の中でどのようにして環境情報を認識し、処理して応答しているのだろうか。木下俊則教授らは、この植物の巧みな能力に魅せられ、環境応答の代表例とも言える気孔開口のしくみに迫ろうと研究を進めている。気孔は光合成に必要な二酸化炭素を取り込み、蒸散による水分や酸素の放出を行うなど、植物が生きていく上で必須の働きを担っている。木下教授のグループは、気孔孔辺細胞を材料に、独自に開発した生理・生化学的手法を駆使することで、100年以上不明であった光による気孔開口の分子機構を解き明かしてきた。植物の生存・成長に必須の働きを担っている気孔の魅力と研究成果の社会への活用の可能性について聞いた。

金曜日は「研究の日」

物心ついた頃から身近に捕まえられるありとあらゆる生き物(ヘビ、トカゲ、ヤモリ、イモリ、ヒキガエル、カメ、魚類、甲殻類、甲虫、蝶、犬など)を飼うくらい生き物が大好きでした。転機は小学4年生の時。親戚のおじさんが顕微鏡をプレゼントしてくれたのが嬉しくてたまらず、金曜日を「研究の日」と名付けて、池、川、田んぼの水など片っ端から観察を始めました(実際は野球に誘われるとそっちに行ってしまい、夜になって後悔する日も多々)。そうすると緑色をした生き物が多いことに気付きます。本で調べてみると、これが光合成微生物であること、彼らが光合成を行うことで多くの生き物の生命を支えていることを知りました。これがきっかけで光合成生物に興味を持ち始め、そうすると虫取りに行ってもカブトやクワガタのいる雑木林の木々にも目が向くようになります。自分が大好きな生き物たちは全て植物の恩恵で生きているんだと実感し、今まで風景として捉えていた植物に愛情を持って接するようになりました。

その後も生き物好きは変わらず、大学進学にあたっては幅広く生き物の研究ができる理学部生物学科を選びました。一番楽しかったのは実習で、先生がえらそうに話している(と当時は生意気にも考えていた)講義よりも断然熱心に取り組んでいました。ただ、マウスを絞めて肝臓をとってRNAを抽出する実験で血が苦手なことに気付いてしまい、動物の研究は嫌だという少し不純な動機もありつつ、研究室配属では植物の研究室を選択しました。

気孔研究との出会い

研究室配属後、研究テーマを決めるにあたり、当時、九州大学教養部で植物の環境応答の代表例とも言える気孔の研究に取り組み始めていた島崎研一郎先生と出会ったことが大きなターニングポイントになりました。島崎先生とは所属が違ったのですが、頼み込んで研究室に転がり込み、気孔研究をスタートさせました。それまでの講義やお膳立てされた実習とは違い、研究室での研究は誰にもわからない謎に対して先生も学生も一緒の立場で挑んでいることに魅力を感じ、研究者になりたいという気持ちがより強くなりました。

植物の気孔は、人間でいうところの「口」と同じような役割をしています。植物はこの気孔を通してのみ、光合成に必要な二酸化炭素を取り込み、蒸散による水分や酸素の放出を行なっていて、植物が生きていく上で必須の働きを担っています。

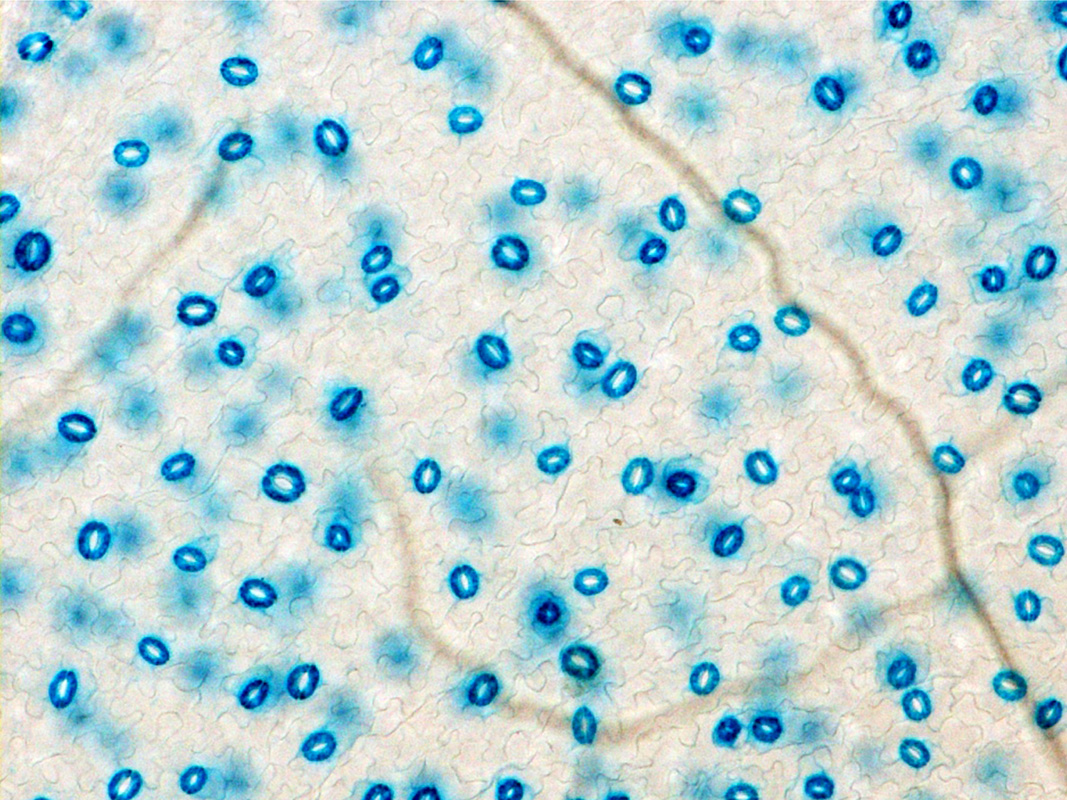

植物の葉の表面を顕微鏡でみると、気孔が見えてくるのですが、一般的な植物では、なんと1 mm四方あたり100個以上も気孔が存在し、葉の表面は気孔だらけなのがよくわかります。これらの開き具合のコントロールを行うことはとても重要で、開きが悪いと光合成活性が落ちて成長が遅れますし、開きすぎると、乾燥して萎れてしまいます。そこで、植物は周りの環境状況に応じて絶妙に開き具合をコントロールしています。顕微鏡で見ないとわからないですが、気孔が開く・閉じるという応答は、短時間で起こるとても明確な細胞応答で、これは植物のいろいろな応答の中でもとても珍しい現象なのです。

この、気孔が開く・閉じるという応答は、光合成や植物の乾燥耐性などに直接影響を与える働きを行なっているので、農作物の生育などともかかわりが深く、基礎研究の成果は、農業に役立つ人為的な気孔開度の制御にも繋がっていくのではないかと考えています。

光によって気孔が開くしくみ

朝太陽が昇ると、植物は気孔を開き、燦燦と太陽を浴びなら光合成を日々行っています。地球上の植物が毎日行っている気孔の開口ですが、私が研究をスタートさせた1990年代でさえ、その仕組みはかなりわからないところが多い状況でした。ちなみに、気孔が光で開くという現象は、1898年に「進化論」で有名なチャールズ・ダーウィンの息子、フランシス・ダーウィンによって報告されています。

私たちの研究の結果、光を感じて気孔を開かせる光受容体や気孔開口の際にエンジンのような働きをする酵素である細胞膜プロトンポンプの分子実体が明らかとなりました。うれしいことに、平成25年からは、これらの成果が高校生物の教科書にも掲載されるようになり、生物学上も重要な発見として認識されています。

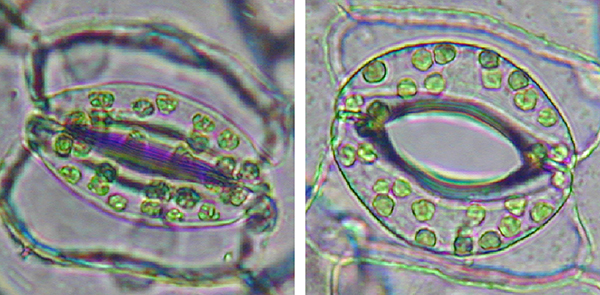

ただ、これらは気孔開口を引き起こす情報伝達の入り口(光受容体)とその標的(細胞膜プロトンポンプ)のみを明らかにしただけで、これらをつなぐ情報の伝達の仕組みはまだまだわかっていません。現在、研究室では、これらを少しでも明らかにしたいと考え研究を行っています。また、気孔が閉じる仕組みも、開く仕組みと表裏一体ですので、同時に研究を進めています。

気孔開閉の複合的な制御

気孔は植物の環境センサーとも呼ばれており、非常に多くの環境要因が影響します。例えば、光一つとっても、青色の光、赤色の光が別々の経路で気孔開口を引き起こすことがわかってきましたし、日本のように季節のある地域ですと、日の長さ、いわゆる日長も影響することがわかってきました。その他としては、土壌の水分状態、湿度、二酸化炭素濃度、温度、病原菌、さらに、土壌の窒素やリンなどの無機養分状態も影響を与えることがわかってきました。言い換えると、植物が接するすべてのほとんどの環境要因が気孔開度に影響があるようで、植物の環境センサーとも呼ばれる所以ですね。

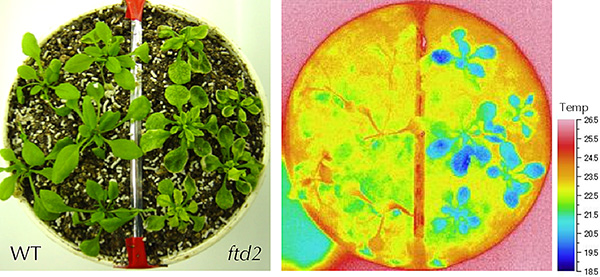

日長による影響についてもう少しお話しします。日長は植物の花をつけるタイミングにも大きな影響を与えます。研究の過程で、花成ホルモンとして知られるFTは日長に応じて発現が制御されているのですが、FTがない植物では気孔が開きにくく、FTが過剰にあると気孔が大きく開いていることがわってきました。FTの発現は温度によっても大きく影響を受けることが知られているので、気温が変わると花成や気孔開度も大きく影響を受けるはずです。

ところが、実際には非常に安定していることがわかってきました。この興味深い現象を詳しく調べてみると、植物は季節の指標として非常に安定な日長に応じて、染色体上に、少し難しいですがエピジェネティックな修飾により季節を刻み、温度の影響を受けずに花成や気孔を制御する仕組みを備えていることがわかってきました。言い換えると、脳を持たない植物も、特有の方法で季節の情報を記憶できるようになっているとも言えると思います。植物にとって急速に変化する環境にも応答することが大事ですが、季節のように、ゆっくりと変動していく環境にも着実に対応していくことも重要なことをしているいい例だと思います。

農業生産にも役立つ研究成果

気孔を研究している研究者として、いつかは気孔の開き具合をコントロールし、農業とかに役立ちたいと夢は見ています。まだまだ入り口ではあるのですが、少しきっかけとなる結果が得られてきましたので紹介します。先ほども言いましたが、気孔の開口を促進することができれば、光合成活性を高め、植物の生産量を上げることができると期待できます。

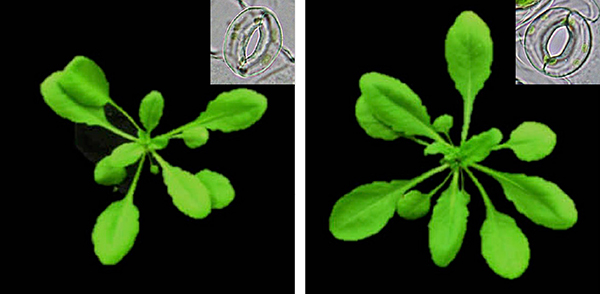

ただ、これまでの知見として、気孔が開きっぱなしの突然変異体は乾燥に非常に弱く、逆に生育がわるいことが知られていましたので、必要な時だけ大きく開くことが大切だろうと考えられていました。そこで、私たちの研究でわかってきた、気孔開口に関わる光受容体、細胞膜プロトンポンプ、FTなど色々な因子を、気孔を構成する孔辺細胞に過剰に発現させた植物体を作りました。それぞれの植物体の気孔の開口具合や光合成の活性、成長量などを調べた結果、細胞膜プロトンポンプの過剰発現株において、光による気孔開口が促進され、光合成の活性が有意に上昇し、結果的に植物の生育が20%以上アップすることがわかってきました。この結果は実験用の植物で得られた結果ですが、気孔開口の分子機構は植物を通じて基本的には一緒であることが知られていますので、現在はこの手法を色々な有用な植物に適用する研究を進めており、農作物での結果が待ち遠しいです。

もう一つ、私たちは気孔開度に影響を与える化合物の網羅的探索を世界で初めて展開し、これまでに気孔開口を抑えたり、開口を促進したりする化合物を100種類以上見つけています。基礎研究としては、化合物の作用点を調べることで気孔開閉の分子機構の解明につながりますし、応用的にはこれらを植物にスプレーすることで、葉の萎れを抑えたりする植物の調節剤の開発に繋がるのではないかと期待しています。

SCL1という化合物を一例としてあげますが、バラにスプレーして、切り取った葉を観察しておくと、未処理では当然萎れてしまいますが、SCL1をスプレーした葉では、8時間くらい、ほとんど葉が萎れないことがわかってきました。この結果は、生け花や切り花の鮮度維持や農作物への乾燥耐性に役立つのではないかと考え、研究を進めています。

このように気孔を用いて、分子レベルから植物の個体レベル、基礎から応用に至る一気通貫型の研究を推進することで、植物の環境応答の解明のみならず、社会や農業にも役立つ研究を目指していきたいと思っています。

構成協力 林 優紀・水谷 未耶 / 撮影 松林 嘉克

木下 俊則 プロフィール:

1991年 九州大学理学部卒業。九州大学にて博士(理学)の学位を取得。九州大学理学部助手、2007年名古屋大学理学部准教授を経て、2010年より現職。