植物はさまざまな陸上環境に適応して生育している。熱帯や温帯はもちろんのこと、砂漠や極地付近にも植物は存在する。植物の祖先である藻の仲間が水環境から陸地に進出できたのは、乾燥や急激な温度変化など、陸地における環境に対応して生育するしくみを進化させたためであると考えられている。竹澤大輔教授の研究グループでは、植物進化の初期に現れ、高い環境適応能力をもつことで知られる「コケ植物」のしくみに注目した研究を行ってきた。コケ植物は細胞の水をほとんど失った状態でも生き続ける種や、高山や南極大陸でも生育する種が含まれ、植物の環境適応とその進化的意義を研究する材料として注目が集まっている。

生物は唯一得意な科目だった

高校生のときから「生物」は唯一得意な科目で、農学に対する漠然とした憧れがあったため、大学では農学部に進みました。所属した農芸化学科は、土壌肥料学、食品科学、農薬化学、酵素化学、発酵など、農作物を化学的な側面から学ぶ学科なのですが、私自身は、実学的な内容よりも、生命現象における代謝の重要性や酵素の作用メカニズムに興味を持ちました。そして3年生のときにワトソンの「Molecular Biology of the Gene」を読んで遺伝子や分子生物学により興味を持つようになりました。ただ、優秀な学生だったとは言い難く、成績はギリギリだったと思います。とくに化学系の授業にはほとんどついていけず、授業中に化学式をノートに書き写すことは半ば諦めていました。

4年生になって、着任したばかりの教授が(当時)最先端の「遺伝子組換え植物」を扱う研究をしているということで、役に立つ新しい植物を作ってみたいという思いから、その研究室に入り修士課程まで進みました。研究内容としては、害虫に強い作物を作る目的で、害虫の腸内消化酵素を阻害するタンパク質を大量に作る植物を作成する課題に取り組んでいました。修士2年になってようやくできた植物は、ちゃんと阻害タンパク質を蓄積していたのですが、果たして、その葉を食べた害虫の成長は、普通の植物のときと同じか、むしろ成長がいいくらいという結果でした。この経験では、実用的な植物を作る難しさを実感しましたが、その過程で読んだ論文などから、応用よりも基礎科学により興味を持つようになりました。

博士課程はワシントン州立大学へ

修士課程で論文をいくつも読み、とくに、「細胞内情報伝達」という研究分野に興味を持つようになりました。細胞内情報伝達というのは、生物が外から受け取った刺激や環境の変化に反応(応答)して、遺伝子の発現や細胞の状態や形を変化させていくメカニズムを探る研究です。動物や微生物の研究分野ではそのような研究が進んでいましたが、当時日本では植物の細胞内情報伝達に関する研究は少なかったように思います。

そこで、関連する分野について面白そうな論文を書いている何人かの外国の研究者に、大学院に入れてもらえるか手紙(当時は電子メールがなかったので)を書きました。結果、アメリカとイギリスの2人の先生から受け入れてもよいという返事を頂いたのですが、「奨学金がもらえる」という理由でアメリカのワシントン州立大学を選びました。当時、日本の大学院では学費は全額自己負担でしたので、見ず知らずの日本人に奨学金として生活費と研究費が支給され、しかも高い授業料も全額免除になるということが驚きでした。ただ、入学してからは、ここも日本の大学院と違い、日中は普通に授業がある上に、授業の成績が悪いと退学になるということで、はじめは大変でした。ただ、その時にこれまでちゃんと勉強してこなかった植物生理学の分野の勉強をし、改めてその面白さを知りました。

波乱に満ちたアメリカでの研究生活

指導教員だった園芸学科のB. W. Poovaiah教授は植物のカルシウムシグナル、つまり、カルシウムイオンを介した情報伝達機構について数多くの論文を書いていました。教授からに与えられた研究テーマは「植物から『多機能性CaMキナーゼ』を同定する」というものでした。「CaMキナーゼ」は動物ではよく知られているタンパク質で、カルシウムによって活性化し、他の数多くのタンパク質にリン酸基を付加して活性化する細胞の情報伝達に重要な酵素です。特に、多機能性CaMキナーゼと呼ばれるものは、脳の「海馬」と呼ばれる部分に多く蓄積し、外部からの情報を増幅して記憶の形成に関わっていることがわかっていました。

当時、植物にCaMキナーゼがあるかどうか全くわかりませんでしたが、教授によると「ダーウィン曰く『植物の根は脳のごとく重力を記憶する能力がある』と」。ゆえに「CaMキナーゼは植物から必ず見つかるはず!」という、今考えるとかなり曖昧な根拠に基づき、私はとにかく、発芽したトウモロコシの種子から根の先端を切り取って集め、動物のCaMキナーゼと似た遺伝子を探すという実験を繰り返していました。しかし、努力も虚しく、植物CaMキナーゼ遺伝子はなかなか見つからず、このままでは学位も危ぶまれるという状況でした。

ところが同じような実験をユリを使って行っていた同僚の大学院生が、ついにそれらしい遺伝子の候補を同定したのです。ただ、その遺伝子が本当にCaMキナーゼのものであるという証明は、タンパク質の生化学的な解析によってしかなしえません。しかしその大学院生は生化学の知識がほとんどありませんでした。そこで学部の農芸化学科では落ちこぼれだった私が、その生化学的な解析を担当することになりました。日本の研究室で大腸菌を使ってタンパク質を効率よく作る方法を知っていたので、この技術を使ってさまざまな生化学実験を行いました。そして、植物CaMキナーゼの存在を世界で初めて証明することができ、私はなんとか学位を取ることができたのです。自分が植物CaMキナーゼ遺伝子の最初の発見者でなかったことは残念だったのですが、自分で作ったタンパク質がカルシウムに反応して活性化するのを初めて確認したときの喜びは忘れられませんし、動物の研究を含め、たくさんの論文を読み、タンパク質リン酸化について多くのことを学ぶことができました。

様々な環境応答に関わるタンパク質リン酸化

植物のCaMキナーゼは結局、根の記憶とは関係なく、別の重要な機能があることがあとでわかるのですが、私自身はアメリカを離れ、助手の職を得た北海道大学低温科学研究所で別の側面から植物の研究を続けることになりました。そこで新たに始めたのが植物の低温や乾燥への適応に関する研究です。

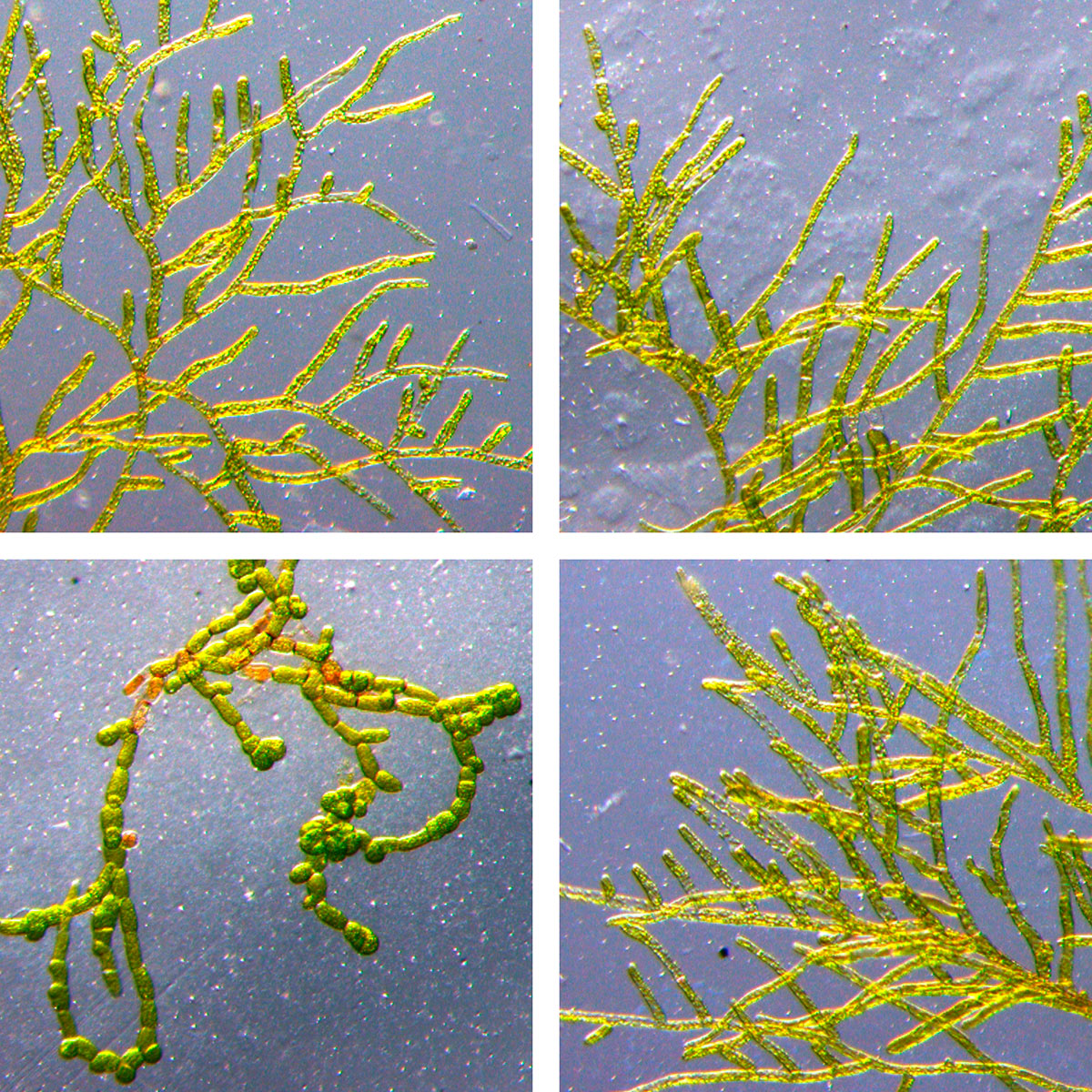

多くの植物は、季節的な温度低下や土壌の水分減少を感知して、細胞が凍結や乾燥に耐える能力を発揮します。不思議なことに、「乾燥」と「低温」は、物理的には異なる環境変化であるにもかかわらず、細胞が耐性を獲得する過程では、同じ遺伝子を活性化することが知られていました。これは植物からすれば当然のことで、冬になれば寒くなるだけでなく乾燥もします。また、乾燥に強い植物は凍結にも強いことが多いのです。そしてこのことは、植物が感知した異なる環境変化の情報を「統合」して制御していることを意味します。この情報の統合制御がタンパク質リン酸化を介して調節されていることは予想されていましたが、そのメカニズムは不明でした。私は、そのしくみの解明を目的として、コケ植物を用いた実験に着手しました。

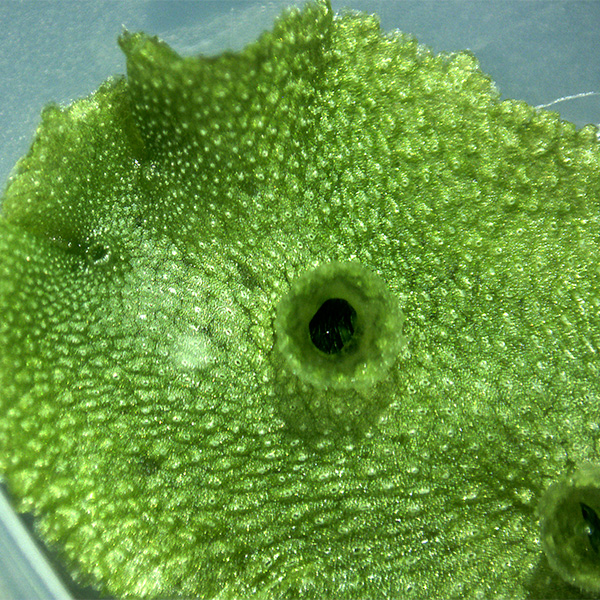

コケ植物の驚くべき環境耐性

植物の環境応答の研究は、すでにシロイヌナズナを使った研究が世界中で行われていたので、少し違ったアプローチが必要と考えていました。そこで、シロイヌナズナでは難しい相同組換えによる遺伝子破壊の技術が確立されていた「ヒメツリガネゴケ」というコケを材料に選びました。コケ植物は概して小さく、とても扱いやすい材料です。また、コケ植物は乾燥や低温に対する耐性が他の植物と比べ非常に高いと言われています。例えば、多くのコケは完全に乾燥した干物のような状態で、何年も生存することが知られています。これは「地上のパイオニア」とも言うべき高い能力です。また、越冬する樹木のように、低温に反応して凍結耐性を増大するしくみもコケに備わっていることがわかりました。コケ植物はあまり人の役に立ちませんが、その細胞が持つ高い環境耐性のしくみを詳しく調べることで、作物などの育種研究にも貢献できるのではないかと思いました。

実験を始めた比較的初期に、植物の乾燥・低温応答に重要である植物ホルモンアブシシン酸を用いたスクリーニングの実験から、私達は「低温にも乾燥にも反応できない変異株」を分離することができました。この変異株で変化している遺伝子を調べれば、植物が異なる環境を統合して制御するしくみがわかる可能性があります。ただ、コケ植物がもつ2万以上の遺伝子の中からたった1つの変異遺伝子を同定することは当時の技術では容易ではありませんでした。植物の環境応答を研究する上で非常に面白い変異株だと認識しながら、この変異株は「変異株A」のまま、冷蔵庫で何年も保存されたまま過ごすことになります。

乾燥・低温応答の鍵遺伝子を発見

今の研究室がある埼玉大学に移って何年か過ぎたぐらいから、「次世代シーケンサー」という生物の全遺伝子を解析する装置が徐々に普及してきました。東京農業大学ゲノムセンターとの共同研究で、私達は長い間懸案であった、低温にも乾燥にも反応できないコケ変異株の全遺伝子解析に挑戦することになります。そして運良く、この変異株のみに欠損している一つの遺伝子にたどり着くことができました。

この遺伝子によって作られていたのが、「RAFキナーゼ」と呼ばれるタンパク質リン酸化酵素です。RAFキナーゼは動物では「がん原遺伝子」として知られていて、大腸がんなど多くのがん細胞でこの遺伝子に変異が見つかります。このようなタンパク質が植物において乾燥や低温応答の制御に関わっているということは知られていませんでしたので、私たちはさっそくこのタンパク質の活性化のしくみを調べることにしました。

その際に重要だったのが、RAFキナーゼの活性化を特異的に検出する「抗体」の存在です。動物のがん研究であれば、タンパク質の活性化を検出する抗体はいろいろな試薬会社から容易に入手できます。しかし、植物のタンパク質の場合、うまく使える抗体を一から作らなければなりません。当時、運よく「新学術領域研究」の公募研究課題に採択され、その資金をもとに作成した抗体を用いてRAFキナーゼの活性化を調べることができました。その結果、このRAFキナーゼは乾燥と低温で少ししくみは違うのですが、いずれの環境変化においても活性化することが明らかになりました。最初の変異株の発見から約16年かかりましたが、技術革新や優れた共同研究者、そして研究費のサポートもあり、乾燥と低温応答の統合的制御に関わる植物の基礎的なしくみの一つを明らかにできたのです。

コケ植物はいろいろなことを教えてくれる

私たちのこれまでの研究で明らかになってきたことは、複雑な環境に対する植物の柔軟な応答が、個々の細胞のレベルでも行われていること、そして、細胞内にはRAFキナーゼのように複数の環境に対して「情報整理」を担う多機能な分子が存在するということです。私たちの最近の研究では、RAFキナーゼが植物ホルモンであるエチレンの受容体と相互作用し、コケ植物の「水没応答」にも関わっていることが明らかとなっています。RAFキナーゼという一つの分子が、乾燥のように環境の水が少ない時だけでなく、水が多すぎる時の植物の反応にも関わっていることは驚きですが、日々、時間ごとに大きく変化する陸上の環境に対処して植物が生育していくためには、とても都合の良いしくみなのかもしれません。

将来、地球規模で変動する気候に備え、「複数の環境の変化に強い作物を作る」ことが期待されています。そんなことは容易ではないと考えがちですが、身近な雑草や足元のコケ植物に目をやると、そこに多くのヒントが隠されているように思えます。実用的な植物を開発するための研究だけでなく、コケのような「役に立たない植物」のしくみをより深く知ることも、植物科学の進歩にとってはとても重要なことなのです。

構成協力/撮影 松林 嘉克

竹澤 大輔 プロフィール:

1989年 北海道大学農学部卒業。1996年米国ワシントン州立大学大学院植物生理学プログラム修了。北海道大学低温科学研究所助手、埼玉大学大学院理工学研究科准教授を経て、2018年より現職。