光エネルギーを利用して有機物を合成する光独立栄養生物の植物にとって、「光の受容と利用」は生命活動の本質である。植物は光合成を通じて地球上の生命活動の根幹を支えているが、光をエネルギー源としてだけではなくシグナルとしても利用することで自身の成長を最適化している。この際に、光を感知してその情報を細胞内に伝える役割を担うのがフォトトロピンと呼ばれる光受容体である。フォトトロピンは植物だけが持つタンパク質であり、光合成の調節や成長に必須な多様な光応答を制御している。武宮准教授のグループは、光応答のひとつである気孔の開口をモデルとして研究を進め、フォトトロピンを介した光応答の主要因子を次々と明らかにしてきた。日々植物と向き合う武宮准教授に、その情熱の原点を聞いてみた。

原点は中学校の美術の授業

植物の緑にはいつも癒やされますし、特に新緑の時期のモミジは大好きです。太宰府天満宮の近くに光明禅寺という寺院があるのですが、そこの後庭のモミジがとてもきれいで、四季折々の移ろいを楽しみによく訪れています。植物園を散歩するのも好きですね。でも、私の場合は純粋に植物の形が好き、色が好き、香りが好きというのとは少し違うのです。

私が植物の研究に興味を抱いた原点は中学校の美術の授業でした。なぜ美術の授業?と不思議に思われるかもしれませんが、その授業では身近に存在する問題をひとつ選び、ポスターを制作することが課題になっていました。私はその題材として当時世界的に関心が高まりつつあった地球環境問題を取り上げることにしたのですが、調べるうちに砂漠化が食糧問題や飢餓・貧困問題、エネルギー問題、地球生態系の破壊など、様々な社会問題と密接に結びついていることを知り、地球環境や生態系に興味を持つようになったのです。高校生の頃には将来は何か環境問題に関わる仕事をしたいと思い始めていましたが、そのような折、たまたま見た雑誌で遺伝子操作でオリゴ糖を増やすことで植物の耐乾性を向上できるという記事を読みました。植物を研究することで環境問題に貢献できる可能性があることを知って、わくわくしたことを覚えています。植物の研究を通じて環境問題と向き合うような使命感にも似た思いを抱き、植物科学の研究者を志すようになりました。

農学部と理学部を渡り歩いた学生時代

私は樹木のもつ二酸化炭素の吸収・固定能力と多年生である点に惹かれ、大学は林学科(現・地球森林科学科)のある地元の九州大学の農学部に進学しました。卒業研究と大学院の修士課程では、樹木の葉がなぜ夏の高温と冬の低温に耐えることができるのかについて研究を行い、野外に生育する様々な樹木葉の脂肪酸組成を3年間に渡り解析しました。この研究自体は面白くやりがいも感じていたのですが、研究を進める中で、葉は何を感じ、どのような仕組みで脂肪酸組成を変化させるのか、そのメカニズムが気になってきました。将来的に研究成果を社会に役立てる応用研究を目指すとしても、メカニズムが分からなければ植物の改良のしようがないのです。私は自分の手でメカニズムを解明し、その知見に基づき応用できる研究者になりたいと考えるようになりました。

私が大学院生だった2000年あたりは植物科学は大きな変革期を迎えていました。植物としてはじめて、モデル植物であるシロイヌナズナの全ゲノムが解読されたのです。2001年にたまたま地元の福岡で植物生理学会の年会が開催されたことがあり、まだ会員ではなかった私ですが、初めて学会を体験してその研究レベルの高さと熱気に衝撃を受け、自分もこのような分野で研究をしたいという思いが強くなりました。樹木研究から離れるのは大きな決断でしたが、とにかく修行したい一心で大学院の博士課程から分野を大きく変更し、光に応答した気孔開口のメカニズム研究を進めておられた理学部の島崎研一郎先生、木下俊則先生(INTERVIEW01参照)の研究室で、現在の研究に通じる光シグナル伝達の研究を始めることになりました。

理学部に移って最初に驚いたことは、その現象を「知りたい」、「面白い」と思う好奇心だけで研究に打ち込める人がいることを知ったことでした。根っからの理学系の基礎研究者からすると当たり前の感覚なのかもしれませんが、農学部出身の私にとっては大きなカルチャーショックでした。今でこそ私もこの感覚に染まっていますが、本当に理解できるようになるには10年近くかかりました。

光応答の鍵を握るフォトトロピン

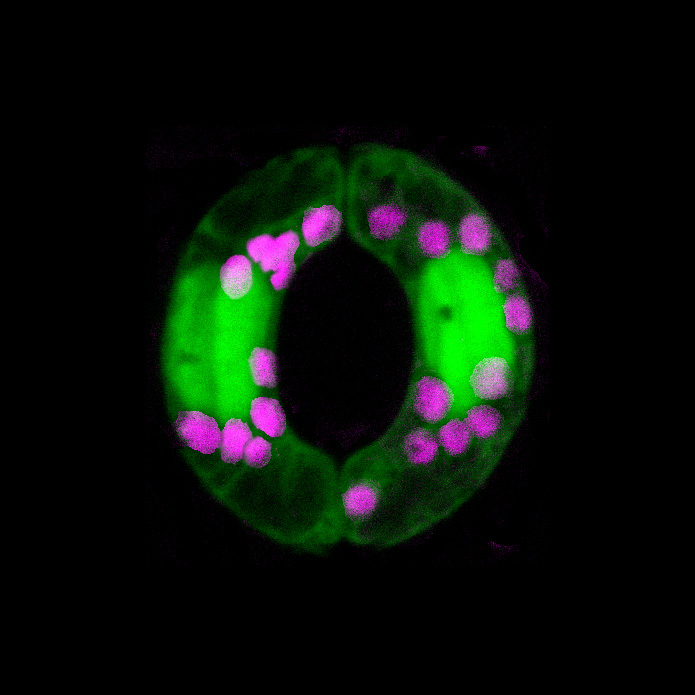

フォトトロピンは、光の方向に屈曲する光屈性(phototropism)を示さない突然変異体の原因遺伝子として1997年に同定されました。その後の研究から、フォトトロピンは主に細胞膜に存在していて、光屈性だけではなく、光条件に従って葉緑体が細胞内で最適な配置をとる葉緑体光定位運動や、光に対し垂直に葉面を向ける葉の光定位運動、気孔の開口、光を効率よく集めるための葉の平坦化など、光合成を最大化させるさまざまなしくみに関わることが明らかになりました。実際に私たちはフォトトロピンのこうしたはたらきによって植物の成長が約3倍も促進されることを実証し、フォトトロピンを介した光応答が植物の成長に大切な役割を果たすことを明らかにしました。

フォトトロピンは、光の中でも特に青色光に応答するのですが、青色光依存的に活性化するリン酸化酵素の性質があることから、何らかのタンパク質をリン酸化することで、光シグナルを細胞内へ伝えて光応答を引き起こすと想像されてきました。でもそのメカニズムは当時まだよく分かっていませんでした。私たちはフォトトロピンを介した光応答のしくみを探るために、植物の青色光応答の典型例として知られていた気孔開口に着目して、そのシグナル伝達機構の解明に取り組んできました。

理想の実験系を追い求めて

九州大学で助教に採用してもらえたので、腰を据えて光応答の研究に取り組む覚悟ができました。折角の機会なので誰もやっていないことをやろう、理想の実験系を追求しようと心に決めました。当時私はタンパク質の精製から遺伝子を見つける方向で研究を行っていましたが、なかなか突破口が見つからない日々を過ごしていました。ちょうどこの頃、変異体の探索と解析によるフィトクロム研究を推し進めておられた松下智直さん(INTERVIEW13参照)が農学部に赴任され、毎週一緒にセミナーをしていました。松下さんの熱い変異体選抜戦略に大いに影響を受け、私も変異体の探索に挑戦することにしました。

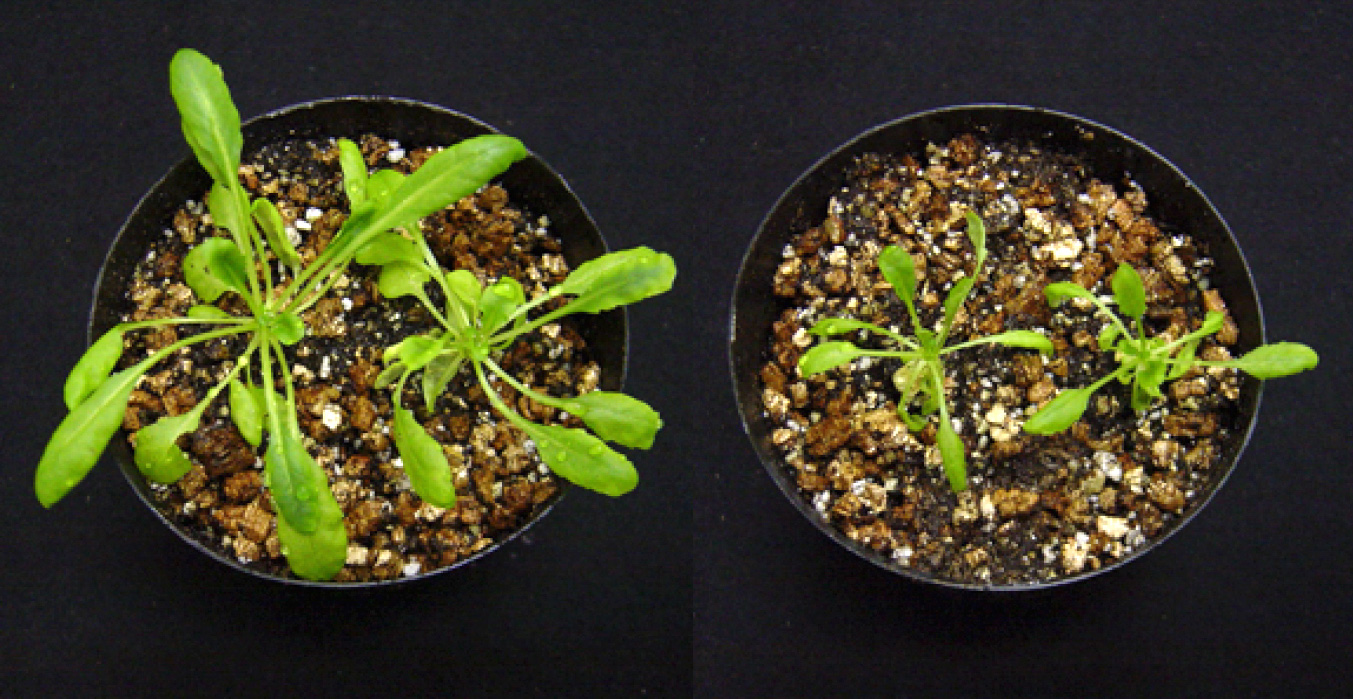

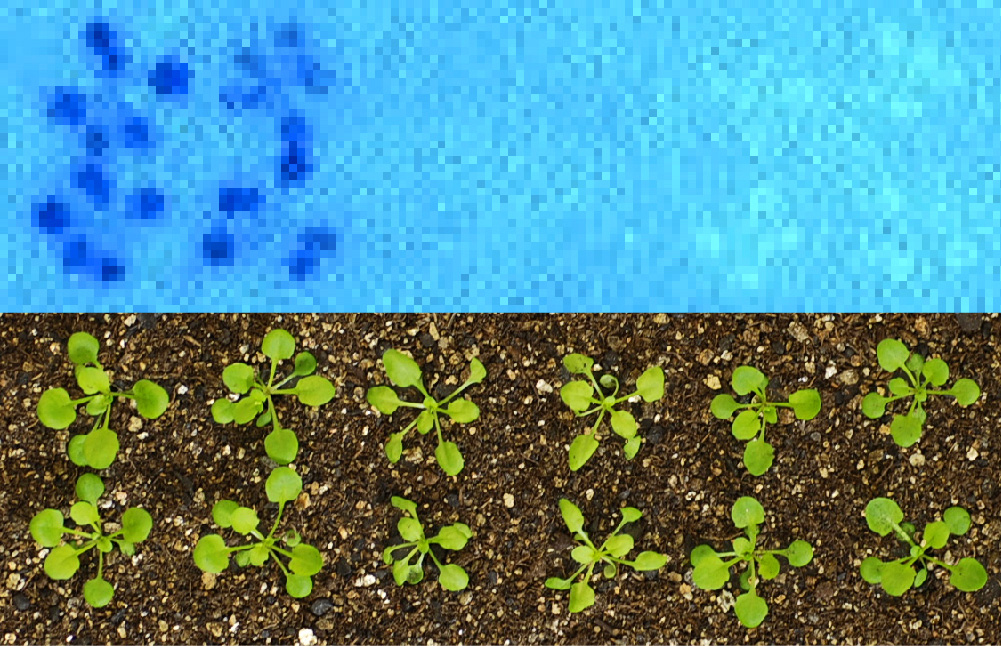

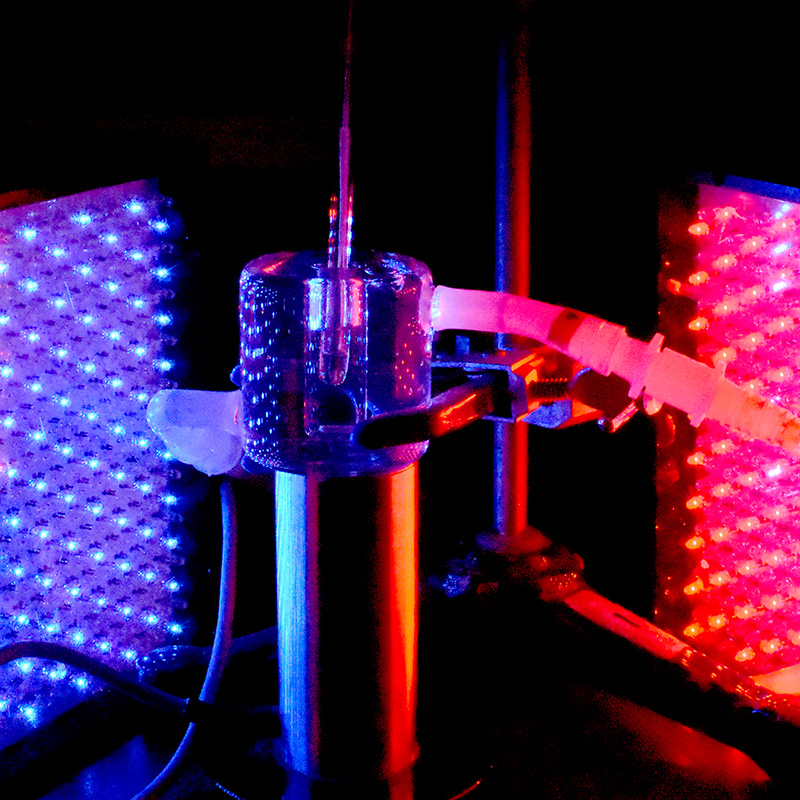

シロイヌナズナには約3万個もの遺伝子があるので、ランダムに遺伝子に変異が入った母集団から気孔開口に異常のあるものを見つけ出すには、膨大な数の植物個体を観察しなければなりません。しかし、気孔が開いているか否かは顕微鏡でひとつひとつ見ないと分からないので、測定に時間がかかりすぎて万単位の数の植物個体を扱うのはとても無理でした。そこで私が着目したのは気孔開口に伴う葉温の変化でした。人間が汗をかくと体温が下がるのと同様に、植物も気孔が開くと蒸散による気化熱により葉温が下がります。これを赤外線サーモグラフィという温度を可視化するカメラを用いて視覚的に検出する系の確立に取り組みました。それ以前にもサーモグラフィを用いて気孔開閉を検出した例はありましたが、青色光による気孔開口の検出は世界で誰も成功していませんでした。青色光はフォトトロピンを介して気孔を開かせますが、同時に光合成を活性化してしまうとその産物もまた気孔を開かせるので、両者を区別して測定しなければならないという難題があったためです。

毎日のようにホームセンターに通い詰め、測定装置を一から組み上げ、ひたすら条件検討を繰り返しましたが、最初の半年間は全くうまくいきませんでした。出口の見えない試行錯誤に心が折れそうになりながらも諦めずに改良を重ねたある日、ようやく青色光による葉温低下をサーモグラフィで捉えることに成功しました。私たちが最終的に辿り着いた条件は、あらかじめ赤色光のみを植物体に照射して光合成による気孔開口を促した後、光合成には影響を与えない微弱な青色光を重ねて照射することで、フォトトロピンによる気孔開口を誘導するというものでした。充実した高揚感の中、一緒に実験してきた学生さんと飲みに出かけ、今後の研究について夢を語り合ったのはよい思い出です。さらに半年ほどをかけ測定を自動化できるよう改良を重ね、一度に600個体の気孔開口を視覚的に検出できる世界で唯一の系が完成しました。

20万分の32

確立した実験系には自信を持っていました。本当に変異体が取れるだろうかと不安がよぎることもありましたが、徹底的にやり抜くことで必ず重要因子を発見できると心を奮い立たせ、20万個体を対象とした大規模な選抜を行ないました。その選抜には3年ほどかかりましたが、ついに32種類の気孔開口変異体を見つけることに成功したのです。

変異体選抜を開始して1年ほどが経った頃、私はある変異体が気になっていました。野生株では青色光に応じて気孔が開口するため葉温が低下するのですが、その変異体はなぜか葉温が少し上昇して見えました。葉温が上昇するということは気孔が閉じていることを意味します。当時の私は青色光で気孔が閉じることを全く想像していませんでしたが、何かに引き寄せられるようにその変異体について詳しく解析することにしました。

機能解析を開始してすぐに、その変異体が大変面白い性質をもつことが分かりました。この変異体では青色光によるフォトトロピンの活性化は正常だったのですが、気孔開閉を担う孔辺細胞で気孔が開く時に膨圧を高めるプロトンポンプが全く活性化されていませんでした。つまり、両者をつなぐシグナル伝達が完全に遮断されていたのです。真っ暗な暗室でプロトン放出を測定し、青色光を照射してもプロトンが全く放出されないことを確認した際は、心が震えました。

変異体を詳しく解析した結果、孔辺細胞に特異的に発現するタンパク質リン酸化酵素の遺伝子に変異が生じていることを突き止め、この遺伝子をBLUS1(BLUE LIGHT SIGNALING 1)と名付けました。

フォトトロピンのターゲットの発見

BLUS1がフォトトロピンのシグナル伝達に必要であることが分かって1ヶ月後、私はドイツで開催された国際学会に参加し、リン酸化プロテオームの開発を進めておられた杉山直幸さん(現京都大学)と出会いました。リン酸化プロテオームは細胞内におけるタンパク質のリン酸化修飾を網羅的に検出できる強力な手法です。杉山さんのご講演に感銘を受けその場で共同研究を申し込み、帰国後すぐにサンプルを持参し解析して頂きました。その結果、青色光に応答してリン酸化されるタンパク質が50種ほど同定され、幸運にもその中にひとつにBLUS1が含まれていました。私は変異体探索と並行して、青色光に応答してリン酸化されるタンパク質を精製しようとしていましたが、量が少なすぎて分子実体にたどり着くことができずにいました。リン酸化プロテオームの解析結果を見たときは、涙が出るほど感動しました。

さらにBLUS1のリン酸化にはフォトトロピンが必要であることや、リン酸化が気孔の開口にも必須であることなどが分かってくると、BLUS1がフォトトロピンによって直接リン酸化されて光情報を伝える分子である可能性を強く考えるようになりました。これを確かめようと、BLUS1とフォトトロピンのタンパク質を作製しATPを加えて反応させたところ、青色光を照射した時だけにフォトトロピンによるBLUS1のリン酸化が検出されたのです。これにより、BLUS1こそが我々が探し求めていたフォトトロピンのターゲットであることが分かり、ダーウィンの研究以来、130年以上も謎だった植物の光応答の初期過程が初めて明らかになりました。

生命のメカニズムは精巧で美しい

今後も引き続き植物の生存戦略の根幹をなす「光の受容と利用」について、その精巧で美しいシグナル伝達の仕組みを解き明かしてきたいと考えています。現在私たちは、フォトトロピンが多様な因子を同時にリン酸化し光応答を厳密かつ統合的に制御することを見出しており、「光シグナル伝達ネットワーク」という新たな領域を開拓しています。さらに光シグナルと光合成や環境ストレス、概日時計との情報統御についても研究を展開しており、植物の環境応答・適応機構の本質理解に迫りたいと思っています。最先端の多角的アプローチにより光シグナル伝達ネットワーク・情報統御の全貌を解明し、植物環境応答研究に新たなパラダイムをもたらしたいですね。

農学部と理学部での経験は私の研究者としてのアイデンティティに大きな影響を与えています。私は自分が心から面白いと思えること、生命のメカニズムの真理を追求することに集中しつつ(理学系の基礎研究者としての感覚)、その研究がすぐに世の中の役に立つことがないとしても、植物の研究を志した初心である「環境問題の解決に貢献したい」というビジョンを常に見据えて(農学系の基礎研究者としての感覚)、研究していきたいと思っています。

生命のメカニズムは一見複雑ですが、その本質は思いのほかシンプルで、その美しさと精巧さに感動します。この心震える感動を体験できることが研究の魅力ですね。

構成協力 田原 京佳 / 撮影 松林 嘉克

武宮 淳史 プロフィール:

2000年 九州大学農学部卒業。九州大学大学院理学府にて博士(理学)の学位を取得。九州大学理学部学術研究員、助教を経て、2016年より現職。