植物の葉や花の形は実に多種多様。またどういった環境に育つかで同じ植物とは思えないほど形や大きさが変化することもある。植物はどのようにしてその種に特有の形をつくるのか。またどのようにして自分の置かれた環境を理解し、その場に一番あった形づくりをするのか。杉本慶子チームリーダーの研究グループは植物の形づくりの謎を「細胞」という視点に立って解き明かしてきた。同じ多細胞生物でも植物と動物の形づくり戦略はかなり違う。植物の形づくり研究の何がおもしろいのか、これまでにどんなことを明らかにしてきたのか、またこれからどんな研究を目指すのか、杉本リーダーに語ってもらった。

同じ花は同じ形に咲く

小さい頃から植物に囲まれて育ちましたが、植物おもしろいなと最初に自覚したのは高校生の時です。その頃実家の庭に毎年夏になるとヤマユリの花が咲いていたのですが、最初は細々と数本咲いていたのに、ある年からどんどん増え始め、庭中にきれいな白い花を咲かせるようになりました。勉強の合間に自分の部屋から見えるユリの花をぼおっと見ていて、ふと「どうしてどの花もこんなに見事に同じ形をしているんだろう?」と思ったのを鮮明に覚えています。もちろん遺伝情報によってその種特有の花の形は決まっているわけですが、種から芽が出て、育っていく過程でどうやったらいつも同じ形にたどり着けるのか、そのしくみを知りたいと思った訳です。大学ではいろんな勉強をしましたが、やはり特に植物や動物の形態形成の授業がおもしろかったですね。植物と動物が決定的に違う点は、植物細胞は動けないということ。なので、ある形の器官を作ろうと思ったら、いつ、どこで、何回細胞を分裂させて、また分裂し終わった後にどの細胞をどの方向にどのくらい成長させるかが鍵ということになります。その当時そのしくみはまだよくわからないと言われて、それでは大学院に進学して、細胞レベルから植物の形づくりを理解する研究をやりたいと思いました。

海外で学んだ植物分子遺伝学

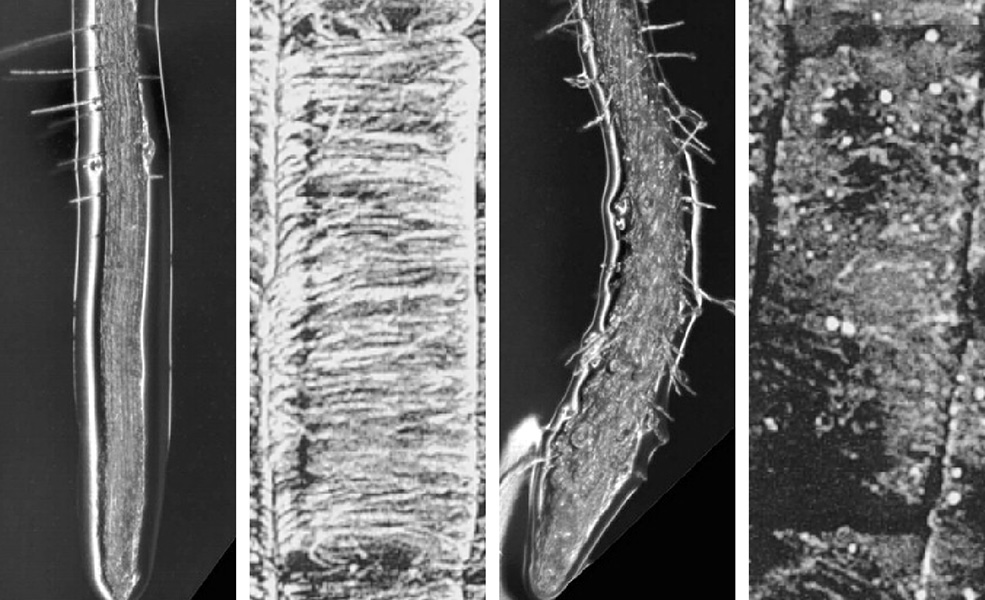

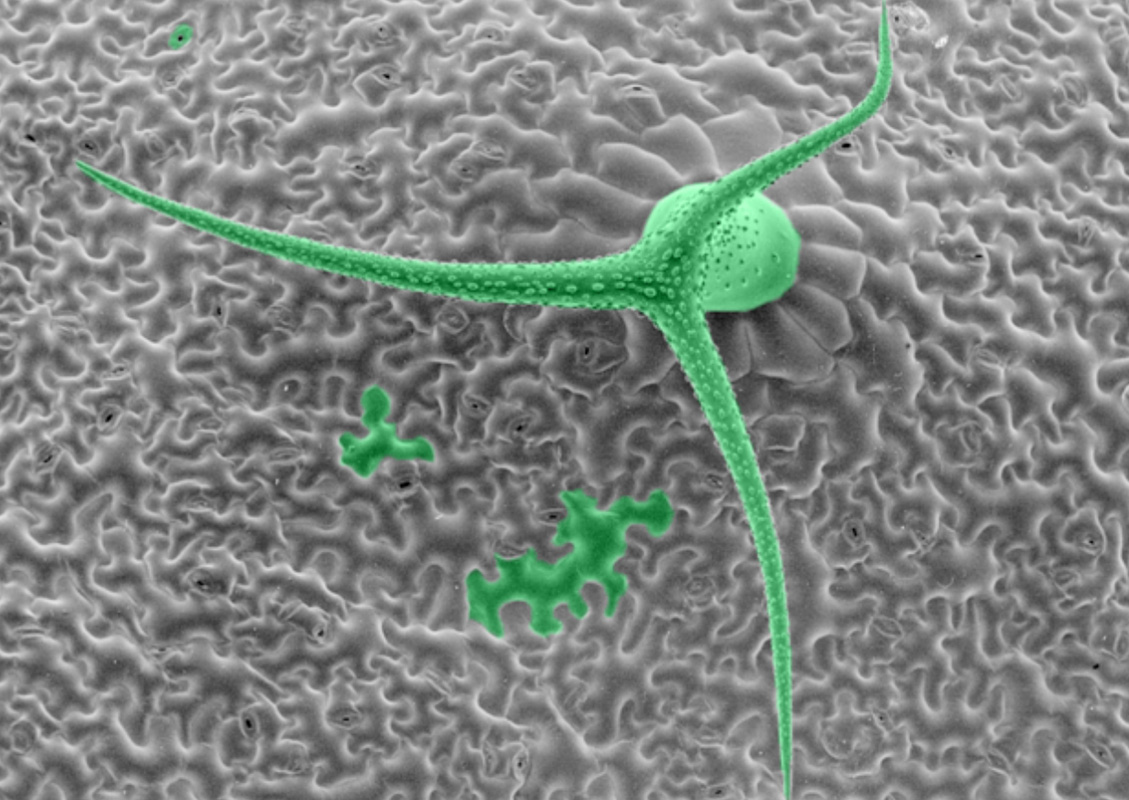

大学院では細胞の成長の方向を決めるしくみについて研究しました。私が大学院生だった1990年代はちょうどシロイヌナズナを用いた分子遺伝学研究の興隆期で、世界中の研究室がおもしろい変異体を単離し、まだゲノム情報のない中でマップベースクローニングという手法を用いて原因遺伝子の同定を進めていました。初期に単離された変異体には花や葉の形がおかしいといったマクロな表現型に着目しているものが多かった中、オーストラリア国立大学のGeoffrey Wasteneysは細胞の中の微小管とよばれる細胞骨格の並び方がおかしいというマニアックな変異体を見つけていました。それまでの細胞生物学的な研究から細胞膜の内側に並んでいる微小管が細胞の伸長方向を決めていると考えられていたので、一つ一つの植物の微小管を蛍光で標識して変異体をスクリーニングしていたんですね。

microtubule organization 1(mor1)というその変異体では確かに微小管の並び方が乱れており、そのために細胞がまっすぐ伸びることができなくなっていました。修士2年生の時に独立したばかりのGeoffのラボを見学に行き、その写真を見せてもらって、絶対これやりたい!とその場で進学を決意しました。もともと博士課程から海外の大学院に進学したいという気持ちはありましたが、あの変異体との出会いが最後に背中を押してくれたんです。Geoffの研究室で私は細胞壁の主要成分であるセルロース繊維を観察する新しい手法を開発し、新たに合成されるセルロース繊維が微小管に沿うように並んで配置されることが細胞成長の方向を決定することを証明しました。

細胞の大きさと核内倍化

イギリスのジョンイネスセンターに移り、細胞がどのくらい成長するかを決めるしくみを研究しました。Keith Robertsという細胞壁研究の大御所のラボでポスドク(博士研究員)として採用され、さあこれから本格的な細胞壁研究をやるぞと意気込んでいたにもかかわらず、細胞がうまく成長できない変異体の原因遺伝子を同定してみるとDNAトポイソメラーゼという細胞壁とは全く関係のない遺伝子に異常が起きていたんですね。核の中のDNAのもつれをほどくような酵素がどうやって細胞の成長具合に影響するのか?その謎を解く鍵は「核内倍化」という現象にありました。細胞が分裂を繰り返しているときには染色体複製の後に必ず細胞質分裂が起きますが、分裂が終わった後の細胞の一部は細胞質分裂を経ないで染色体複製だけを繰り返す核内倍化を始めます。核内倍化を始めた細胞では核のDNA量がどんどん倍増していくこと、また核のDNA量が増えると細胞も大きくなることは知られていたのですが、核内倍化がどのようにして起きるかは分かっていませんでした。

研究を進めてみると、私の見つけたトポイソメラーゼは核内倍化の際に生じるDNAのもつれをほどく働きをする酵素であることが分かりました。原因遺伝子が予想していた細胞壁合成酵素ではないと分かって衝撃を受けた瞬間から、核内倍化を介した細胞成長のしくみを解明するまで5年以上かかったでしょうか。文献を読みあさり、新しい仮説を立ててはそれを検証するための実験を繰り返す、という本当に楽しい毎日でした。この頃からちょっとした核内倍化研究ブームが起きるのですが、その一つのきっかけになる仕事を発表できたこともうれしかったですね。

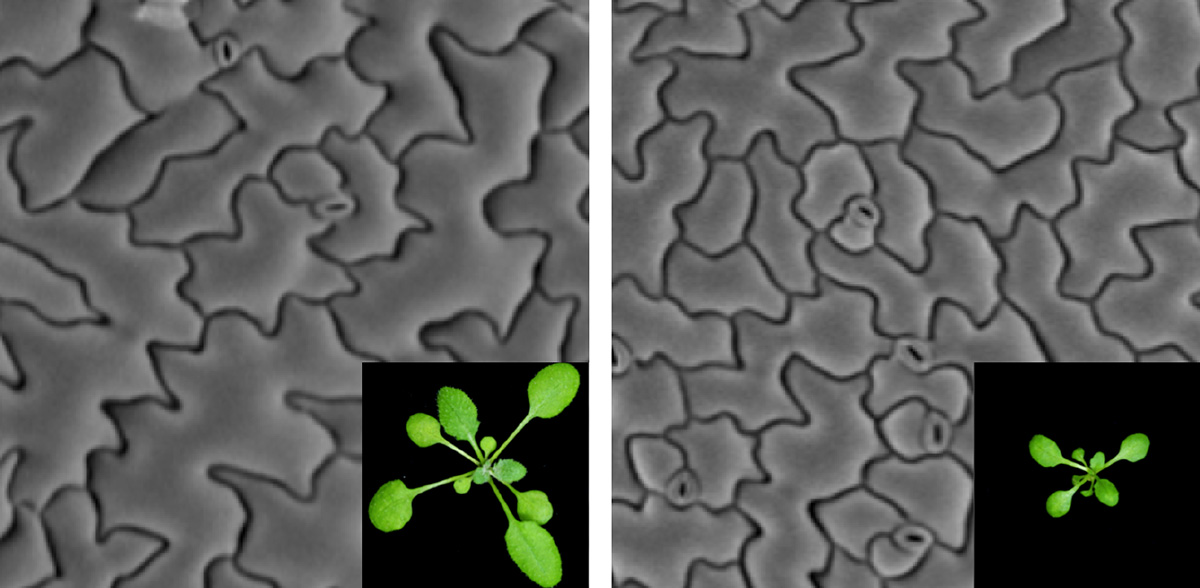

ジョンイネスセンターではその後PI(研究室主宰者)として独立し、自分のラボを持って研究を進めました。細胞がいつ分裂をやめて、核内倍化を伴った成長を始めるかが形づくりの鍵だろうと予測していたので、フローサイトメトリーという核のDNA量を測定する機器を用いてその異常を示す変異体を単離し、解析を進めました。その後理研にラボを移してからも植物体内のどこでどのくらい細胞が分裂、成長するかを制御するしくみを明らかにする研究を続けています。この研究を始めた頃は分裂や成長を誘導、促進するしくみだけを考えていたのですが、研究を進めていくうちに実はブレーキを持つことも重要なんだなということが分かってきます。例えば細胞成長を始める場合、成長を促進する因子を活性化するだけでなく、ブレーキをかける因子も同時に活性化してうまくバランスをとるんです。確かに車や自転車だってブレーキなしで発車すると大変危険ですからね。生き物ってつくづくうまくできているなあと思います。

形態形成と環境応答の接点を求めて

ご存知のとおり植物は動くことができませんから、自分の置かれた状況になんとか対応して生きていかなければなりませんよね。発芽してみたけど光合成するための光が足りないとか、土壌が乾燥気味だったとか不良環境に遭遇しても、植物はその場で巧みに成長様式を変化させ、生きていこうとします。私たちは最近植物がどうやって再生するのかを研究していますが、これも傷を受けて体の一部を失うという究極の環境ストレスにさらされた植物がどのようにしてそれまでの成長様式を変更し、個体としての生存を図っていくかを理解しようとしている訳です。植物は体の一部が傷ついたという事実をどうやって認識しているのか?傷害情報を受容した後どうやって新しい葉や根を作り出すのか?植物は動物より再生しやすいといわれるけれど、植物と動物のどういった違いがそれを可能にしているのか?分からないことはたくさんあります。これからも植物の発生生物学と環境応答学をつなぐようなおもしろい研究を進めていきたいと思います。

発生に関しても、環境応答に関してもいろんな鍵となる制御因子が見つかって、やっとより自然に近い植物の生き方を理解できるフェーズに入ってきたのかなという気がしています。例えば、植物が再生する際にも傷ついたという情報だけではなく、その時自分の体にどのくらい光があたっているのか、気温や湿度はどれくらいあるのか等々もっと多くの情報を総合的に判断しながら、今どのくらい再生すべきなのかどうかを決めているはずです。複合的な環境情報をどういうしくみを使ってまとめているのか、何日間くらいの情報をもとにある日どれだけ再生するかを決定しているのか、これからはこうしたより複雑な情報統合のしくみを解明していきたいと思います。

また私はこれまでシロイヌナズナを用いた分子遺伝学研究の美しさに魅せられて研究を進めてきましたが、非モデル生物のゲノム情報を獲得することが比較的簡単にできるようになった今、モデル植物では解析することができなかった現象の解明に取り組む時代が来たなと感じます。例えば、再生のしくみについては少しずつ分かってきたけど、昆虫が植物の葉や花などに寄生してつくる虫こぶがどうやって作られるのか、そのしくみはまだよく分からない。このようにいろんな生物、非生物的因子によって誘導される形づくりもとてもおもしろいですよね。こうした材料を用いてそろそろ植物の形作りの多様性を理解する研究も始めたいなと思っています。

パズルがはまった時の感動

研究をする上で大事なのは、常識を疑う力、正しい情報を集める力、論理的に考えオリジナルな解を導く力ではないかと思っています。とくに日本社会のように同調圧力の強い社会ではみんなが言っているからきっと正しいんだろうという思考に陥りがちですが、これではおもしろいサイエンスはできません。みんながそうだと言っていることの中にも実は間違っていること、証明されていないことはたくさんあって、大発見の鍵が隠れていることもあります。これは本当なのか?いやこちらの仮説の方が正しいのではないか?ではこれを証明するためにはどういう実験をすればよいのか?実験科学というのはこの繰り返し。新しい仮説を証明することはなかなか難しく、基本失敗の連続ですが、パズルの最後のピースがうまくはまる時のようにいろんな情報が合わさってピタッとメイクセンスするときの感動があるから、研究を続けているのだと思います。

女性研究者として

研究活動を行う上で男性、女性の差はありませんが、日本でまだまだ活躍する女性研究者が少ないのは残念ながらひとえに社会構造の問題です。私にも子供が2人いて、どうすれば研究と子育てを両立できるのか不安に思っていた時期もありましたが、イギリス時代のある先生に「子育ての中で女性にしかできないのは最初の9ヶ月間だけ。産まれてくればあとは研究と子育ての両立は男性と女性の問題だから、女性だけが抱える必要はないのよ。」と言われ、心がとても軽くなりました。今高校生や大学生のみなさんが大学を卒業して研究職につく頃までに、誰もがもっと楽しく研究と人生を両立できるようなしくみを整えるのが私たちの世代の研究者の責任だと思っています。なので、みなさんには自信を持って自分の興味のあることに向き合い、批判的にものを考える力を身につけていってほしいですね。

構成協力/撮影 松林 嘉克

杉本 慶子 プロフィール:

1993年国際基督教大学卒業。The Australian National UniversityにてPhDを取得。英国ジョンイネスセンターグループリーダー、理化学研究所植物科学研究センターユニットリーダーを経て、2012年より現職。東京大学大学院理学系研究科教授兼任。