植物の体は極めて多数の細胞からできているが、どのようにして葉や根がかたちづくられるのだろうか。また、動物のように動き回ることができない植物が、変動する自然環境をどのように耐えぬいているのだろうか。その鍵となるしくみのひとつが、細胞間を行き交いメッセージを伝える分子群によって行なわれる細胞同士や組織同士のコミュニケーションである。こうした情報分子群は一般的にホルモンと呼ばれ、伝えられる情報を読み解くことで、植物のかたちづくりや環境応答のしくみに迫ることができる。松林嘉克教授のグループは、独自のアイディアと技術で新しいホルモンを次々と発見し、植物の生存戦略の巧みさを解き明かしてきた。ひとつのホルモンを見つけるのでさえ非常に難しいと言われるこの研究分野で、なぜいくつもの新しいホルモンを見つけることができるのか、その舞台裏を聞いた。

矮化剤で菊づくり

ホルモンは、生物の体内でつくられ、ごく微量で生物の成長や生理などを調節する物質と定義されていますが、その研究にハマったのにはいくつかの経緯があります。美しい花を咲かせる植物が好きだった私は、小学生の頃によく植物を育てていた時期があります。その時に、観賞用の菊などは背丈を小さくして見栄えを良くするために、矮化剤というものを使うことを知りました。実際に試してみたことがあるのですが、わずかな粉末を水に溶かして塗るだけで茎が短くなることに驚いたことを覚えています。この矮化剤がジベレリンという植物ホルモンの生合成阻害剤だということを知ったのは、ずっと後のこと、研究者になってからなんですが。

大学では農学部に入学しました。今は理学部で仕事をしていますが、私が高校生の頃は農学部の方が植物に近いような漠然としたイメージを抱いていたからです。でも、結果的にこの選択によって、生物学を研究する上での化学的手法の威力を知ることになりました。所属した農芸化学科という学科では、生物学と有機化学が境界なく融合した日本独自の学問体系が築かれていて、化学好きでもあった私は、分子の精製などの有機化学的手法を駆使して生物のしくみを解き明かしていくアプローチに魅了されたのです。

大学院生の頃に所属していた生理活性物質化学研究室のボスだった坂神洋次教授は、ホルモン様分子の存在が垣間見える生物現象や生物応答を狙って研究し、その鍵となる分子を精製・同定するというスタイルの研究者でした。ここで、古くから知られていた未解決現象のひとつに、細胞増殖の密度効果というものがあり、その背景にホルモン様の分子の存在が予想されていることを知りました。密度効果とは、植物細胞をバラバラの単細胞にして培地の上に置いておくと、密度が高いと活発に細胞分裂するのに、密度が低いと増えが悪くなってしまうという現象で、細胞が分泌するホルモン様分子の細胞外濃度が細胞密度によって変化するためだと考えられていました。その精製は世界中で試みられていたのですが、まだ誰も成功していなかったので私が挑戦することになりました。そしてこの挑戦が、ホルモン研究の道に進む大きなきっかけになりました。

植物で最初のペプチドホルモンを発見

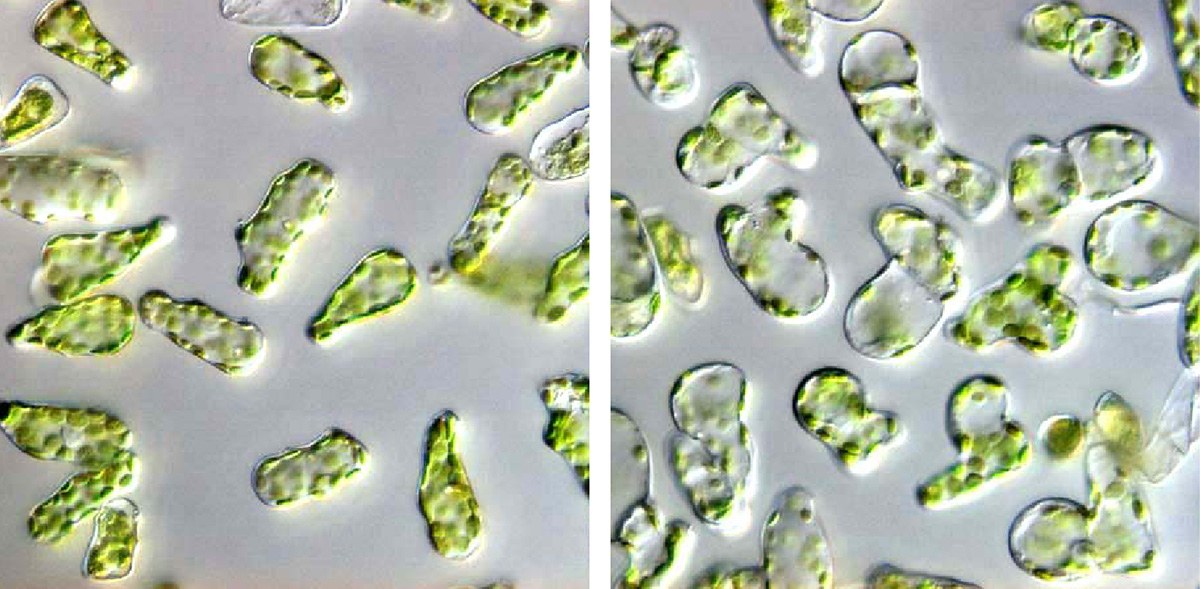

ホルモンの精製にはクロマトグラフィーという手法を用います。粗抽出物に含まれる様々な分子を互いに分離して、どの分子に活性があるかを個々に生物に与えながら調べていきます。この分離した分子の活性を調べるステップを生物検定と呼びますが、これが非常に重要です。少しのサンプルで、簡便かつ高感度に活性を検出できる系があると研究は順調に進みますが、活性がクリアに見えないと遅々として進みません。この密度効果においても、一般的によく使われてきた継代培養細胞を用いると生物検定系の感度や再現性が悪くて仕事にならないことが分かったので、試行錯誤をして、葉の葉肉細胞を毎回単離して使うのが最も良いことを見つけました。この頃、研究が面白くなってきたので博士課程に進学することを決意しています。

簡便かつ高感度に活性を検出できる生物検定系が確立できてからは精製研究が一気に進んで、やがて活性本体の分子を単離することに成功しました。構造を調べてみると、わずか5個のアミノ酸からなる短いペプチドだということが明らかになり、植物ホルモンといえばジベレリンやオーキシンのような低分子化合物だけという当時の植物科学の常識を覆す発見になりました。このペプチドには、phytosulfokine(PSK)という名前を付けて1996年に成果発表したのですが、その後の世界中での研究によって、植物の成長や分化、病害応答など、様々な過程に関わるホルモンであることが明らかになっています。また、2002年には、細胞の表面でPSKと結合する受容体の精製にも成功し、ペプチドホルモンの認識機構にも踏み込むことができました。

精製の時代からゲノムの時代へ

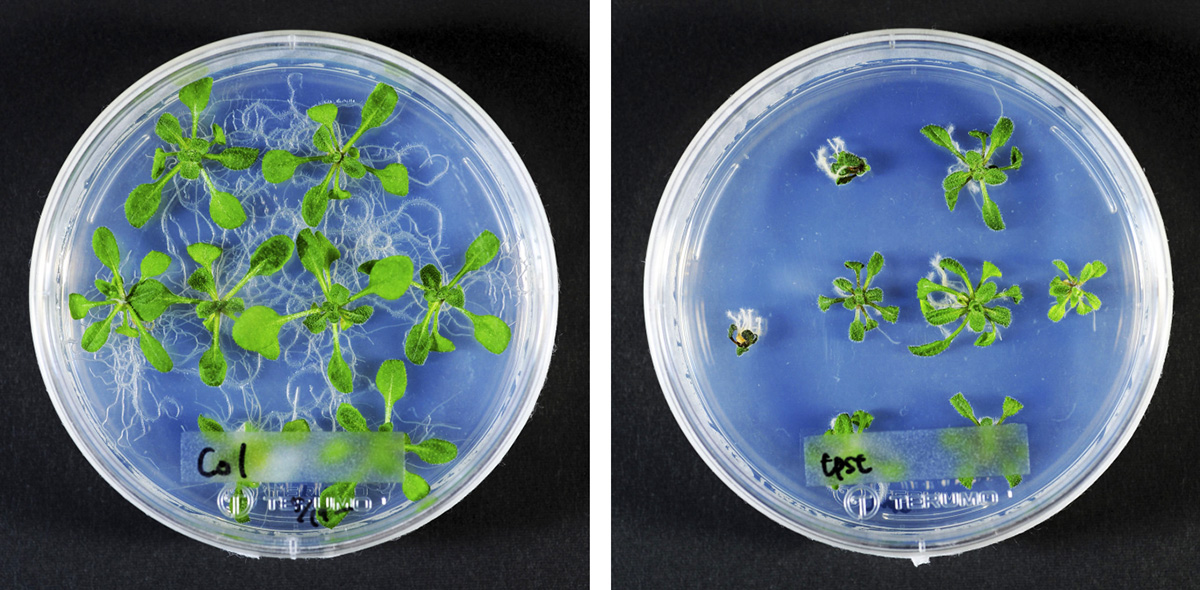

植物でペプチドホルモンの最初の例が見つかったということは、植物の成長の様々な過程にまだ未知のペプチドホルモンが関わっている可能性が高まります。当然、それらをまた精製して見つけたくなりますよね。でも、2000年代になると、現在ではモデル植物としてよく知られているシロイヌナズナの全ゲノムが解読されて、分子を精製するよりも遺伝子を解析する方が簡単な時代に入っていきました。遺伝子の変異体を使った研究では、タンパク質の量や安定性などの問題に悩まされることもないので、植物の成長や環境応答のしくみが遺伝子のレベルで次々と解き明かされていったのです。しかも、形態変化と遺伝子変異が一義的に対応づけられるので、偶然得られた変異体から予想外の機能を持つ重要な遺伝子がいくつも発見されました。これに対して、生物検定は特定の活性だけを狙って検出するので、予想外のものを発見できる突破力ではかなわず、ゲノム時代の到来をまざまざと見せつけられた気がしました。その後の10年ほどは、この壁を乗り越えるにはどうすればよいかをずっと模索し続けました。そして、生物学と有機化学を融合させた新しいホルモン探索法を少しずつ確立していったのです。

ゲノム情報から新しいペプチドホルモンを狙う

植物のペプチドホルモンのアミノ酸配列には少しだけ特徴があることに気が付いて、ゲノム情報を使ってペプチドホルモンの候補遺伝子を絞り込むことができるようになったのが最初の突破口でした。また質量分析計という高感度な分析機器で細胞外に分泌されたペプチドの正確な構造を簡便に知る方法が確立できたことから、実際に植物で作られているペプチドホルモンを自分たちで合成できるようになりました。さらに受容体の候補もゲノム情報から100個くらいに絞ることができたので、遺伝子組換えであらかじめ受容体をたくさん発現させた細胞を準備して、ホルモンがどれと結合するのかを総当たり戦で調べていきました。ホルモンと受容体のペアがわかれば、両側から機能解析が進められるので研究が加速するのです。こうして見つかってきたホルモンのひとつが、Root meristem Growth Factor(RGF)と名付けたペプチドです。

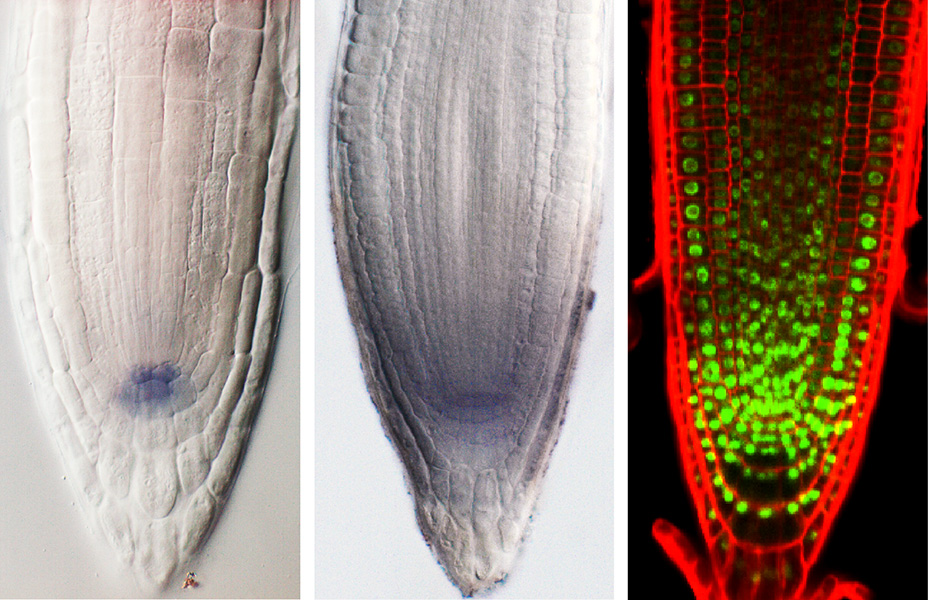

根の先端には幹細胞があり、そこで生まれた細胞は何回か分裂を繰り返して先端から遠ざかると、分裂をやめて縦方向に急速に伸長します。この分裂から伸長への切り替えがスムーズなすらりとした根をつくり出すには、位置情報がとても大切になります。つまり、それぞれの細胞は、根の先端からどれくらい離れたかをリアルタイムに知る必要があるのです。

植物科学の長い歴史の中で、その位置情報を与えているのは先端部で濃度が高いオーキシンという植物ホルモンだとずっと信じられてきました。しかし、私たちの研究により、位置情報を与える真のプレイヤーは、RGFだということが分かりました。RGFは根の先端の数細胞だけが分泌していて、そこから細胞間を自由拡散することによって濃度勾配が形成され、細胞はその濃度勾配を受容体を介して位置情報として認識していたのです。細胞外濃度が高いと根の先端に近いということなので分裂を繰り返し、細胞外濃度が下がると先端から遠ざかったと感知して伸長成長に入ります。自由拡散でできる濃度勾配は環境に影響されにくく非常に安定なので、位置情報の提供方法としては非常に頭のいいやり方だと感心しました。

根の組織の位置情報をペプチドホルモンが支配しているとは誰も想定していなかったので、精製や生物検定に頼らずに予想外の新しいホルモンを見つけるという目標が達成できて嬉しかったですね。

ホルモン研究から見える植物の賢さ

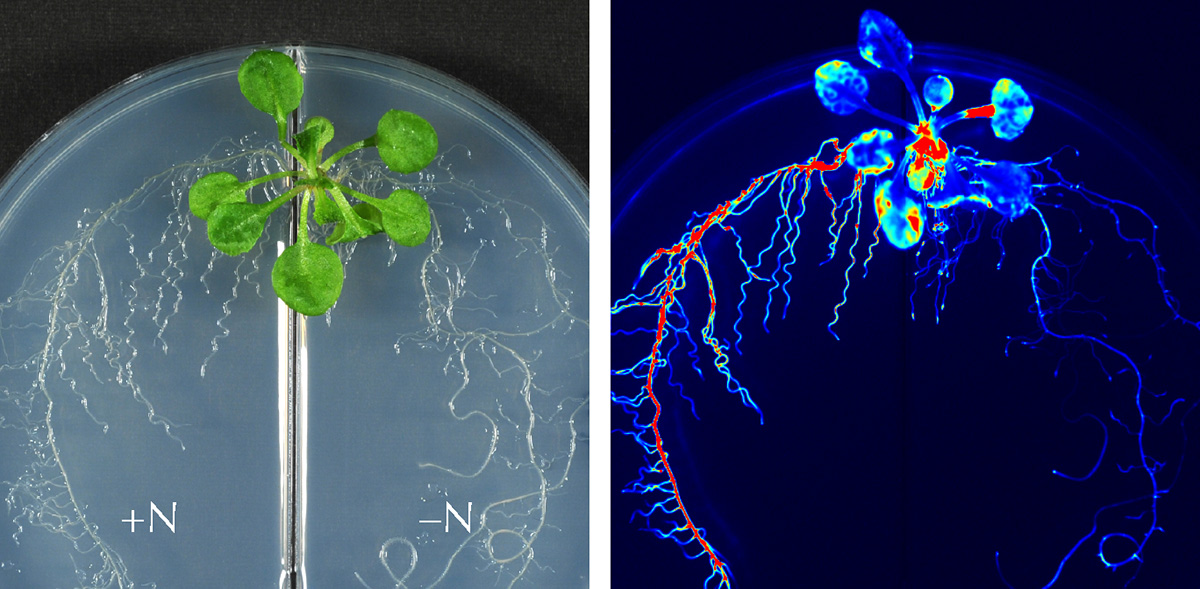

植物は土壌中の無機栄養を根から吸収していますが、土壌中には必ずしも均一に栄養分があるわけではありません。特に窒素栄養は落ち葉とか動物の糞のような固形物に由来するので、まだらに存在することが多くなり、窒素栄養にありつける根とそうでない根が出てきます。このような状況下でも植物はとても賢くて、葉に送られる窒素の量がいつも一定になるように調節していることが知られていたのですが、そのしくみは長年の謎でした。

私たちがゲノム中から見つけ出したホルモン候補のひとつ、C-terminally Encoded Peptide(CEP)と名付けたペプチドが、この謎を解く突破口になりました。窒素欠乏になった根はCEPを分泌して道管の水の流れに乗せて地上に送り、葉に窒素欠乏を伝えていたのです。CEPを受け取ることによって根の状況を知った葉は、CEPDと名付けたもうひとつのペプチドを師管を介して根に送り、葉が窒素を欲しがっていることをすべての根に伝えます。すると、まだ窒素が残されている環境にある根は葉からの指令に応えて窒素吸収を増加させて、他の根での窒素の不足分を補います。CEPという上向きとCEPDという下向きの長距離移行ペプチドが全身を駆け巡って、植物の成長にとって欠かせない根からの窒素吸収を常に最適化していたのです。動かない植物が、空間的に不均一な環境を生き抜くために、実にエレガントなシステムを進化させていることに驚きました。

目には見えない重要なしくみ

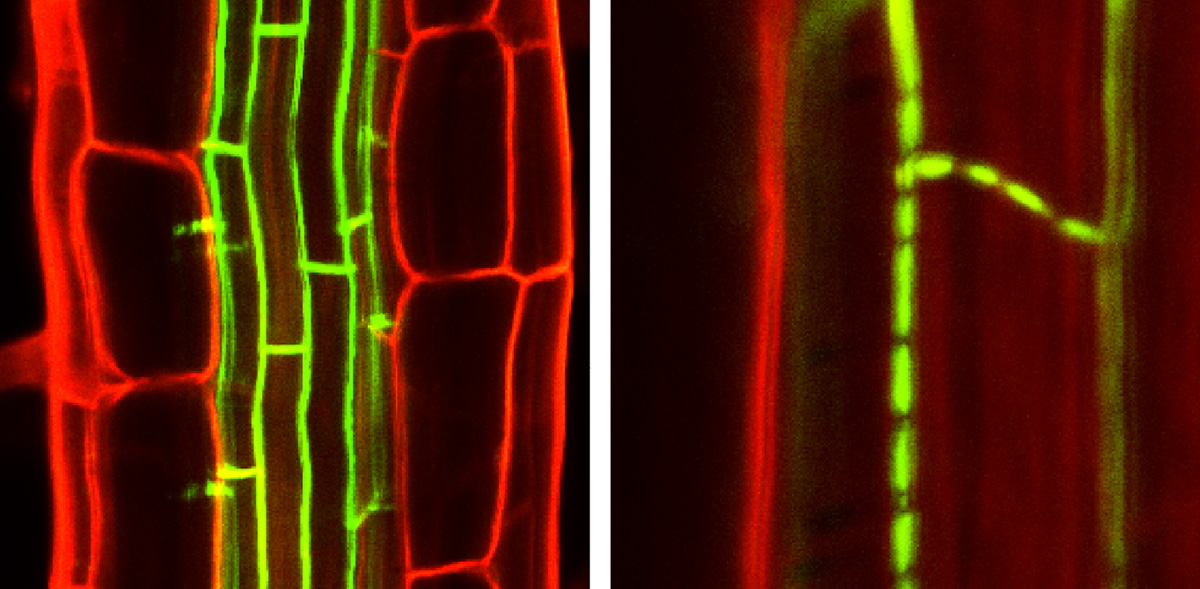

調べていくと、根ではたらくホルモンが多いことに気がつきます。植物の生活環の中で、根がいかに重要かを示唆していると思います。もうひとつ発見したホルモン、Casparian strip integrity factor(CIF)も、根のカスパリー線の形成に必要なペプチドホルモンでした。カスパリー線とは、根の中心にある道管などの通道組織に不必要な分子が侵入したり、吸い上げたイオンが通道組織から漏れ出たりしないように、通道組織を取り囲む内皮組織の細胞と細胞の隙間を埋めているバリアのことです。CIFをつくれない植物は,カスパリー線にたくさんの穴が開いてしまい、イオン恒常性が維持できなくなるために、自然界では成長が阻害されることが分かりました。カスパリー線は根の内部に隠れてあまり目立ちませんが、土壌というありとあらゆる分子や微生物がひしめく世界と、通道組織という植物成長の根幹を支える組織を隔てている重要な構造物なのです。

アイディア次第で誰でも世界最先端に立てる

例えば、世界の窒素肥料の市場規模は10兆円ほどと言われているのですが、もしCEP経路を増強して窒素利用効率を向上させ、1%の窒素肥料の削減に成功すれば、1,000億円の経済効果があります。世界中で植物の窒素利用効率の向上を目指した研究が行なわれていますが、ターゲットのひとつとして魅力的だと思います。

CEPに限らずホルモンは成長の根幹部分を制御するので、ひとつのホルモンを発見できると、植物がそれを進化させてきた必然性に思いを巡らせることができます。動物に比べたら単純な器官しか持たない植物ですが、シンプルであることは頑健であることにもつながり、彼らの生存戦略の巧みさにいつも驚かされます。現代の科学はどんどん進歩して、宇宙や素粒子のように大勢の研究者がグループで取り組まないと太刀打ちできない分野もありますが、身近な植物の研究は技術とアイディア次第で誰でも世界最先端に立つことができるのも魅力ですね。

構成協力/撮影 大西(小川) 真理

松林 嘉克 プロフィール:

1993年 名古屋大学農学部卒業。名古屋大学大学院生命農学研究科にて博士(農学)の学位を取得。名古屋大学農学部助手、名古屋大学農学部准教授、基礎生物学研究所教授を経て、2014年より現職。