一面に広がるピンクの花畑(下写真)。アフリカでは、この美しいピンクの花を咲かせる植物が大きな社会問題になっている。ストライガというこの寄生植物は、トウモロコシやソルガムなどの主要穀物に寄生すると宿主(寄生の相手)から栄養を奪い取って枯らせてしまうことから、別名「魔女の雑草」とも呼ばれてきた。アフリカ全体では、日本の国土を上回る実に5,000万ヘクタールもの耕作地にストライガが侵入し、その被害額は年間1兆円にものぼると言われている。ストライガ被害にはこれまで有効な対策がなかったが、日本の研究グループがSPL7という防除剤の開発に成功したことで、この問題の解決にようやく光が見えてきた。この防除剤は自殺発芽剤とも呼ばれ、ストライガの種子を宿主植物に寄生する前に強制的に発芽させて枯死させることができる。今回は、その開発者である土屋雄一朗特任教授に研究の経緯を聞いた。

カナダで育まれた研究者の芽

カナダに長く滞在していました。行ったり来たりですが、合わせて10年以上もいたので、もはや第二の故郷です。初めて行ったのは博士課程のときで、トロント大学のPeter McCourt教授の研究室でお世話になりました。私の出身は札幌で、北大に進んでも実家からずっと通っていたので、初めての一人暮らしがトロントでした。トロントはカナダの主要都市のひとつで、NBAやMLBなど北米のプロスポーツのチームがいくつかあり、なけなしの給料をかなりつぎ込んで何度も試合を見に行ったりしていました。私がいる間はどのチームも優勝には届きませんでしたが、帰国後に優勝して悔しい思いをしています。トロントに初めて行ったときに感じた自由で軽やかな大学の雰囲気は今でもよく覚えています。

ストライガとの出会いは偶然から

ストライガは、アフリカでははるか昔から問題になっていたようですが、私がこの問題を初めて知ったのは、2003年頃だったと思います。McCourt研究室では、植物の種子発芽のしくみをシロイヌナズナというモデル植物を使って研究していました。その際に当時まだ黎明期だったケミカルスクリーニングという手法で見つけたシロイヌナズナ種子の発芽刺激分子の化学構造が、同じ時期にたまたま話に聞いたストリゴラクトンという分子と似ているかもしれないと思ったのが最初のきっかけです。ケミカルスクリーニングとは、数万種類もの様々な構造の合成化合物をひとつひとつ生物に与えてみて、興味深い活性を示す分子を探してくる研究手法のことで、色々な構造の分子がヒットしてきます。今あらためて2つの化合物の構造を並べてもそれほど似ていませんし、完全にビギナーズラックですが、一緒に盛り上がったPeterさんの後押しもあり、少しストリゴラクトンを調べてみようかという話になりました。

ストリゴラクトンは、今でこそ植物ホルモンとして茎の枝分かれなどを制御している分子であることが知られていますが、当時はまだ機能がよく分かっていませんでした。唯一分かっていたのは、寄生植物であるストライガは、植物の根から土中に染み出てくるストリゴラクトンを植物が存在する目印として感知して発芽し、寄生を開始するということでした。しかし、ストリゴラクトンがどうやってストライガの発芽を刺激するのかについては全く分かっていませんでした。

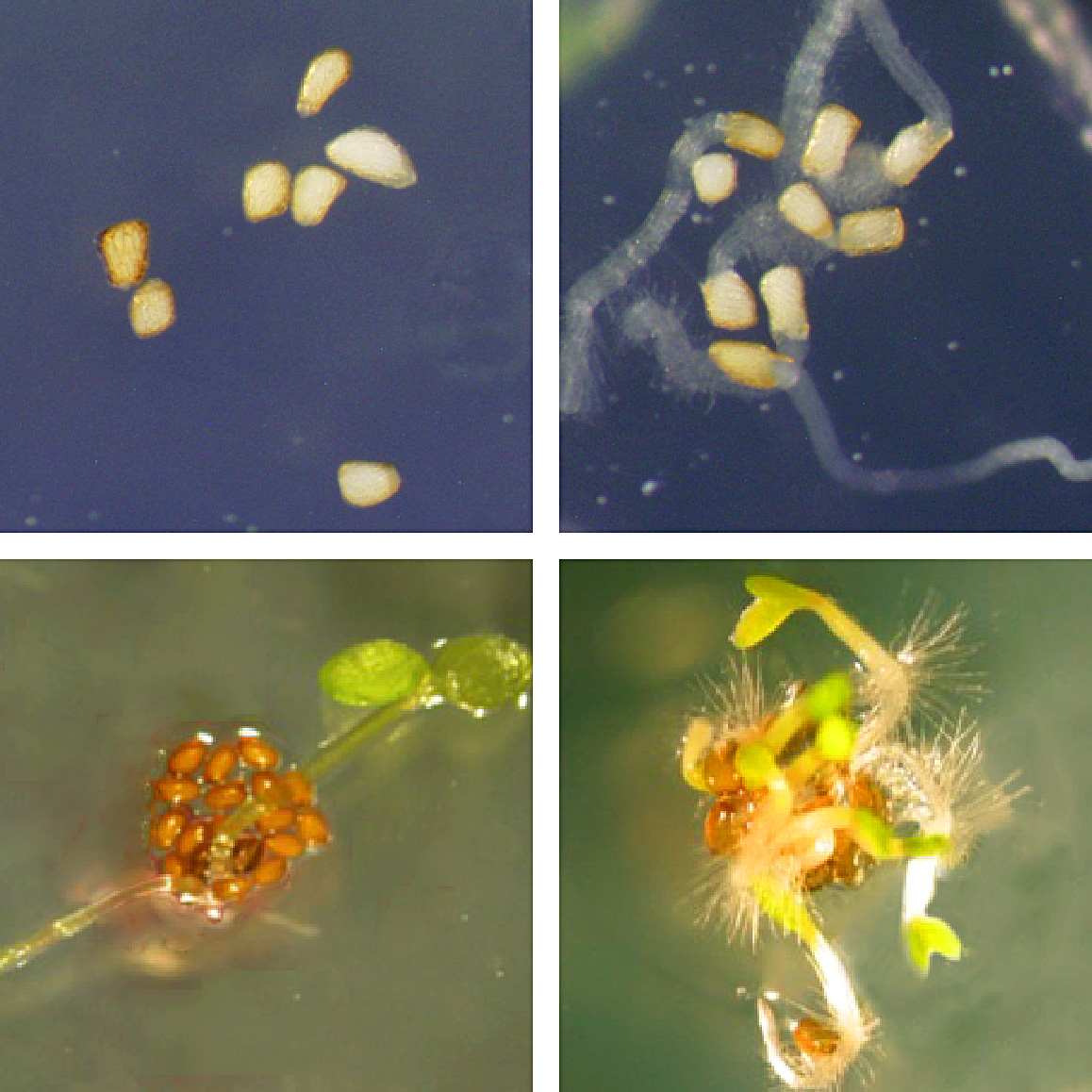

私の研究を、ストリゴラクトン研究の第一人者である宇都宮大学の米山弘一先生に相談したところ、ご厚意でGR24という人工ストリゴラクトンをカナダまで送っていただけることになりました。早速GR24の効果を試してみた結果、GR24はストライガだけでなくシロイヌナズナの発芽も刺激することが分かりました。予想が当たっていたことや、新しい植物ホルモンを発見したかもしれないことなど、色々な意味でとても興奮したことをよく覚えています。そこで、シロイヌナズナを使ってストリゴラクトンが発芽を誘導する仕組みを調べ、それをストライガの撲滅に役立てようと考えたわけです。

化学のチカラでストライガを退治する

寄生植物の性質をうまく利用した自殺発芽という方法があります。ストライガは、宿主植物がいなくては生きられない絶対寄生植物なので、発芽した後には蓄えた栄養が尽きてしまう前に速やかに宿主植物に寄生しなくてはなりません。ストライガが、土中では分解しやすいストリゴラクトンに鋭敏に応答して発芽するのは、できるだけ宿主の根の近くで発芽するために獲得した能力なのです。裏を返すと、宿主植物がいないところで、ストリゴラクトンのような分子を使って無理やりストライガを発芽させてやれば、そのままエネルギーを使い果たして死んでしまうだろうということです。1950年代にストライガの被害がアメリカに飛び火したことがあり、そこからストライガの研究が本格的に始まったわけですが、この自殺発芽という方法はその時に考案されました。

ストリゴラクトンをたくさん作って畑にまけば良いのではないかと思うかもしれませんが、ストリゴラクトンのような複雑な分子を合成するにはたくさんの工程が必要なので、どうしても合成費用が高くなってしまいます。ストライガは貧しい小作農の方々の問題なので、とにかく安く作れるものでなくてはなりません。また、ストリゴラクトンは、菌根菌という植物と共生して栄養吸収を助ける有益な菌を根に呼び寄せる大切な機能もあり、さらに植物ホルモンとして茎の枝分かれなどを制御していることも分かってきています。このように色々な機能を持つストリゴラクトンを畑にまいてしまうと、作物そのものや土の中の菌類など色々なところに影響を及ぼしてしまいます。つまり、実際にストライガを自殺発芽で退治するには、簡単に作れ、しかもストライガにしか効かない人工ストリゴラクトンを開発する必要がありました。

難しい分子設計

ストリゴラクトンが発芽を誘導する仕組みを調べ、例えばストリゴラクトンを受容するタンパク質の機能を詳しく調べてやれば、ストライガの受容体だけを活性化するような分子を作れるのではないかと考えました。それまでも、ストリゴラクトンを作りやすい形に改造して自殺発芽剤を作る試みは多くの研究者によってなされていましたが、簡単に作れるものは活性が低かったりなど、なかなか決定打が見出せない状況でした。

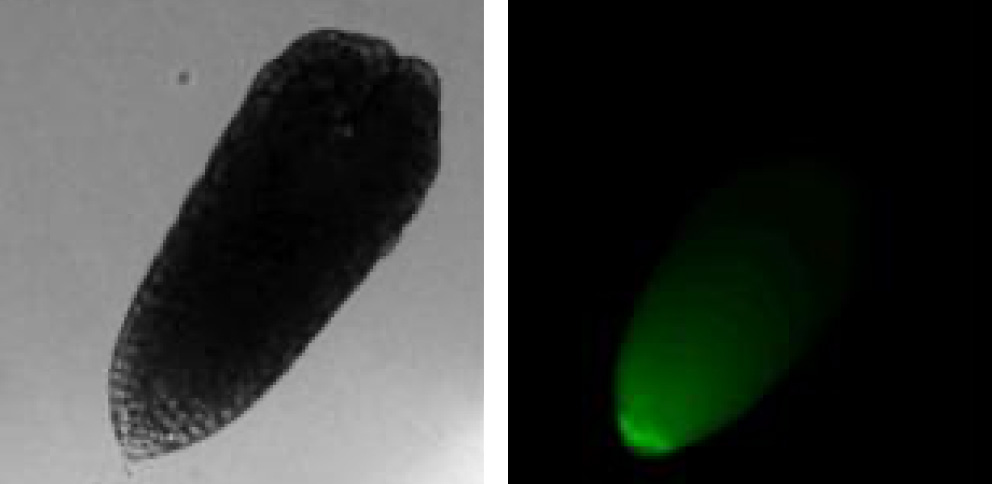

当時は、ストリゴラクトンが新しい植物ホルモンであるという報告がNatureに大々的に報告され、新しいことが次々と分かってきた時期でした。そういった中で、ストリゴラクトンを感知できないシロイヌナズナの変異株のスクリーニングを進めていましたが、私たちが見つけた変異株ではHTLという受容体の候補の遺伝子が壊れていることを突き止めました。そして、どうやらストライガはそれに似た遺伝子を11個も持っていることもわかったのです。しかし、この11個のHTL遺伝子が本当にストライガのストリゴラクトン受容体遺伝子なのかを調べようにも、ストライガでは遺伝子操作ができません。また、11種類もあるHTLタンパク質とストリゴラクトンとの結合を調べるのも大変すぎます。このように問題が山積みの中、私たちが「伝説のラーメン屋会議」と呼んでいる会議が開かれました。

伝説のラーメン屋会議

ちょうどこの時期、私はトロント大学から現在勤めている名古屋大学へ異動しました。後にいくつかの奇跡的な出会いが私の研究人生を変えることになりますが、名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM)のとある実験器具の前で、吉村柾彦くん(現・京大iCeMS)という化学科の修士の学生さんと立ち話をしたことが全ての始まりです。ストライガに興味を持った吉村くんと、その指導教員の萩原伸也さん(現・理研CSRS)と昼飯を食べながら話すこととなり、ストライガという悪い奴をやっつけたいこととか、HTLタンパク質にはストリゴラクトンを加水分解する活性もあることなどを話している中で、加水分解されて切れたら光るストリゴラクトンができるんじゃないか?というアイデアで盛り上がりました。その場はそこでお開きとなりましたが、その3日後、小瓶を持った吉村くんが「できました!」と私のところに来ました。その分子は、現在は「ヨシムラクトングリーン」という名前で市販化までされていますが、この画期的な発明でHTLタンパク質とストリゴラクトンの結合をとても簡単に見ることができるようになり、無事にHTLタンパク質がストリゴラクトン受容体であることを証明できたのです。

強力なストライガ防除剤SPL7の誕生

実は、そこにも奇跡的な出会いがありました。私がITbMに来る前にどんな人が在籍しているのかを見ていたときに、ある研究者の名前を見つけてびっくりしました。その人は、私の高校の同級生の浦口大輔さん(現・北大)という方で、有機合成の研究をずっと続けられていました。高校を卒業して以来、20年ぶりにITbMバーベキュー大会で再会して話したところ、自殺発芽剤の開発を一緒にやってくれることになりました。

ヨシムラクトンを使ったアッセイとケミカルスクリーニングを合わせて、ストライガの受容体に選択的に結合する発芽刺激分子は割とすぐに見つかりました。しかし、構造を改変しても活性がなかなか上がらず、さらに合成した分子を精製したら主成分には活性がないという不測の事態にも見舞われ、研究は頓挫しかかりました。しかし精製前の混合物には活性が残っていたので、これはひょっとしてものすごい活性の高い成分がほんの少しだけ混じっているのではないかという可能性に気づいて調べてみたのです。驚いたことに、元の人工化合物とストリゴラクトンのハイブリッドのような分子が副生成物としてごく微量混じっていたことがわかりました。この副生成物をもう一段改良した結果、フェムトモル(fmol/L)という非常に低い濃度でストライガの発芽を刺激する自殺発芽剤SPL7ができました。当初の期待通り、SPL7はシロイヌナズナや菌根菌にはほとんど作用せず、ストライガにしか効かないことも確認できました。

ケニアでの実証研究へ

実際に農薬として認可を得るにはまだ長い年月がかかりますが、まずはSPL7がアフリカの環境で実際に自殺発芽を引き起こすかを確認しなくてはなりません。とはいえ、アフリカに何のツテもない私たちがいきなり申し込んでも実験できるはずもなく、途方に暮れていましたが、ケニアで長年研究をされている槇原大悟さんという方が奇跡的にも名古屋大学農学国際教育研究センターにいることがわかり、協力していただけることになりました。現在は、スワヒリ語も堪能な森川彰さんも加わり、SPL7の実用化に向けた共同研究をケニア農畜産研究機構とともに進めています。

実際にケニアに行ってピンクの花畑を初めて見たときには、人生観が変わった様に感じました。これまで実験室でしか見たことがなかったストライガが実際に寄生して花を咲かせていることに感動しつつ、途方もない現実に困っている小作農の方々に接して事態の深刻さや規模の大きさを知り、身震いしたことを今でも鮮明に覚えています。実験室にこもってばかりではなく、生き物が野生で生きる現場を見ることはとても大切だと思いました。

サプライズを見つける醍醐味

私が生き物に対して持つ興味は、怖いもの見たさに近いものがあります。子供の頃は虫も触れない臆病者でしたが、あるときに勇気を出してクワガタを捕まえて以来、一転して虫を捕まえまくるようになってしまいました。グロテスクでえげつないバイオロジーにゾワッとすることは今でもありますが、その仕組みを知ることで、恐怖がそっくり興味や感動に反転するということだと思います。その中には、自分が想像すらしなかった生命活動もあり、そういったサプライズを見つけるのもバイオロジーの醍醐味と思います。私は、面白い生き物や、生き物の面白い生き様が好きでこの道を選びましたが、寄生植物のように奇妙で社会的な大義のある生き物に出会えたことは本当に幸運だったと思います。

これまでは生命に共通の仕組みを知ることがバイオロジーの中心だったように思いますが、次世代シークエンスやケミカルバイオロジーといった技術も進み、今までは扱えなかった生き物でできることも少しずつ増えてきたことで、それぞれの生き物に固有の能力の仕組みに迫ることができるようになりつつあります。奇妙な生き物の発見という古き良きバイオロジーに立ち返り、まずは生き物を自分で見つけるところから始めてみようかと最近考えています。

構成協力 杉之尾 信吾・松林 嘉克 / 撮影 松林 嘉克

土屋 雄一朗 プロフィール:

1997年 北海道大学農学部卒業。北海道大学大学院農学研究科にて博士(農学)の学位を取得。トロント大学研究員、理化学研究所研究員、名古屋大学研究員、名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所特任准教授を経て、2021年より現職。